Il n’est pas rare de voir de gros titres sensationnalistes faisant état d’un astéroïde menaçant qui aurait « frôlé » la Terre… Avant de s’apercevoir qu’il est en réalité passé à des millions de kilomètres. Ce qui, à des échelles astronomiques, est certes assez peu, mais qui demeure sans danger pour la planète bleue.

En revanche, cette fois, le scénario était beaucoup plus préocuppant, car un astéroïde est passé à peine 300 km au-dessus de l’Antarctique avant de poursuivre sa course loin de nous. Pour comparer, la Station spatiale internationale (ISS), dans laquelle vivent des astronautes, orbite à 400 km d’altitude. De nombreux satellites sont encore plus bas, à 340 km d’altitude, et auraient, à peu de chose près, pu être heurtés.

Plus inquiétant encore, l’astéroïde nommé C15KM95 n’a pu être repéré qu’une poignée heures avant son passage aussi près de nous. Alors, avons-nous échappé de peu à la fin du monde ? Pas forcément.

Plus bas que l’ISS et les satellites

Le site NEOfixer effectue une veille des objets géocroiseurs susceptibles de rencontrer l’orbite terrestre et a pu prendre des mesures. L’astéroïde ne mesurait même pas deux mètres de diamètre, et vraisemblablement, s’il était entré dans l’atmosphère terrestre, il aurait fini en cendres. Dans le scénario le plus pessimiste, quelques fragments auraient résisté et seraient tombés à la surface. Mais pas de quoi, a priori, causer de gros dommages.

En revanche, aurait-il pu entrer en collision avec l’ISS ? Un tel impact aurait causé des dommages considérables. La moindre micro-météorite arrivant à 28 000 km/h peut créer des trous de la taille d’une balle. Le choc aurait pu être fatal, dans certaines circonstances.

Cela dit, l’ISS n’orbite pas au-dessus de l’Antarctique. Le cas échéant, il aurait fallu une malchance inouïe pour qu’un astéroïde passe pile sur la trajectoire du vaisseau. Pour comparer, imaginez lancer deux canettes à travers la mer Méditerranée et espérer qu’elles se percutent.

Et pour les satellites ? Là, les probabilités sont un peu plus élevées à cause du nombre important d’engins en orbite basse. Cela reste malgré tout très hypothétique, surtout au-dessus de l’Antarctique. En effet, les constellations de satellites (qui représentent l’écrasante majorité) y sont rares, car il y a un besoin moindre en connectivité dans cette zone — on y trouve que quelques stations scientifiques.

Nous n’avons pas échappé à la fin du monde

Même si un passage d’un astéroïde aussi près de la Terre peut faire craindre une catastrophe, une remise en perspective montre que nous ne venons pas d’échapper à la fin du monde.

D’ailleurs, des événements similaires ont déjà eu lieu ces dernières années, et il arrive même que ce type de collision manquée ne soit découvert qu’après coup.

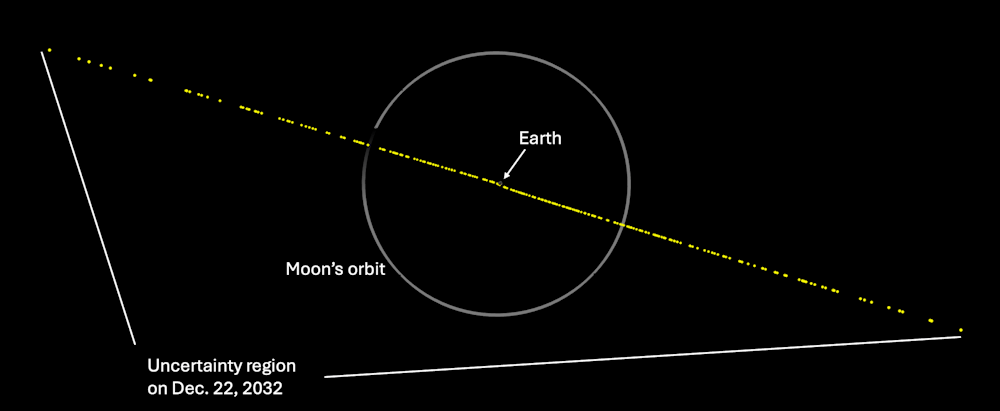

En revanche, ce type d’événement montre à quel point nous sommes encore vulnérables face aux astéroïdes géocroiseurs, petits et peu lumineux, qui restent difficiles à repérer avant qu’il ne soit trop tard.

La plupart sont minuscules et se désintègrent dans l’atmosphère. Et même s’ils laissent des fragments intacts, le fait est que la surface du globle est constituée à 70 % d’océans.

Pour autant, des programmes de surveillance ont quand même été mis en place, car même si un choc est très improbable, les dégâts pourraient être massifs. Il vaut mieux donc savoir ce qui se passe dans le voisinage de la Terre, afin de ne pas se laisser surprendre et, si nécessaire, pour envisager une action contre un vrai péril.

+ rapide, + pratique, + exclusif

Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore.

Découvrez les nombreux avantages de Numerama+.

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci

Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous.

Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail :

- 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama.

- 2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité, de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs.

- 3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir.

Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+.

Toute l'actu tech en un clin d'œil

Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur !

Pour ne rien manquer de l’actualité, suivez Numerama sur Google !