Imaginez : vous avez cuisiné un merveilleux cake aux olives, il est bien gonflé dans le four et tout semble parfait. Mais une fois sorti et refroidi, il est devenu tout plat, fripé, et un peu moins appétissant. Et bien Mercure, c’est la même chose.

Depuis sa formation il y a environ 4,5 milliards d’années, la planète la plus proche du Soleil s’est peu à peu refroidie. La faute à son noyau central représentant plus de la moitié de son diamètre, qui ne reçoit pas assez de chaleur. En effet, malgré sa proximité avec son étoile, Mercure ne conduit pas bien l’énergie thermique, et les rayons du Soleil qui frappent sa surface, la transformant en fournaise à plus de 400 degrés, sont réfléchis et n’atteignent pas le centre.

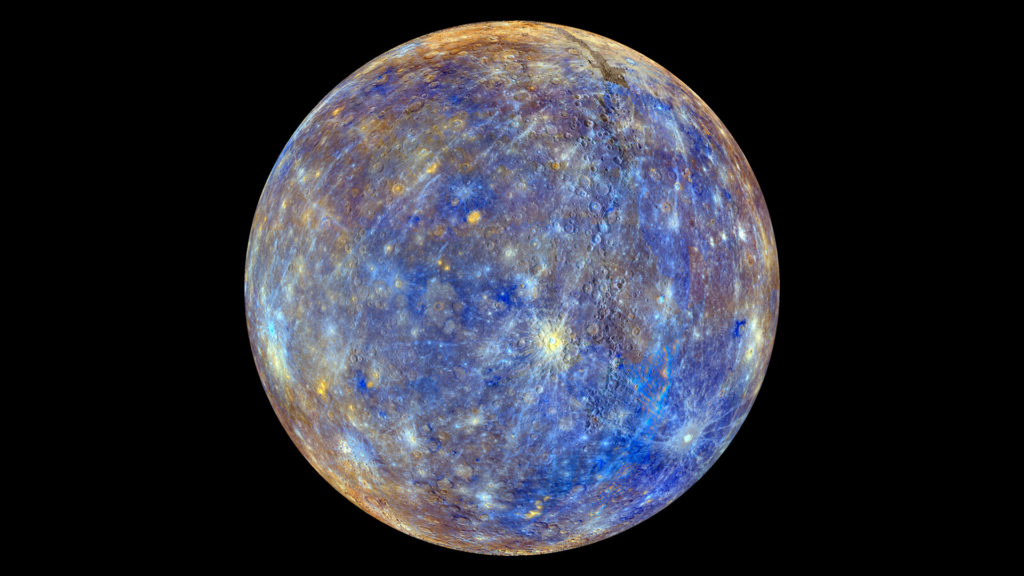

De fait, le noyau refroidit, et se contracte, ce qui pousse l’ensemble de la planète à faire de même. Pire : sous cet effet, la surface entière se craquelle, formant d’énormes fissures visibles. C’est en observant ces traces que des spécialistes de la tectonique des plaques de l’Université de Géorgie, aux Etats-Unis, ont voulu évaluer l’ampleur de ce rétrécissement. Ils publient leurs résultats dans la revue AGU Advances le 9 août 2025.

Quelque part entre 2 et 14 km de rétrécissement

Il faut dire que des grands doutes persistent, non pas à propos du phénomène lui-même, mais de son ampleur. Certaines études évoquent une diminution du diamètre quelque part autour de 2 km, tandis que d’autres estiment qu’il est plutôt de l’ordre de 14 km ! Se doutant que la vérité est certainement quelque part entre les deux, les chercheurs ont voulu examiner les indices à leur disposition, à savoir les fissures, d’un peu plus près.

Les différentes méthodes utilisées pour connaître l’ampleur du rétrécissement examinent le chevauchement créé par la tectonique des plaques qui a produit ces fissures. En regardant à quel point la roche s’est soulevée sous l’effet de la poussée, il est possible d’avoir une estimation. Mais tout dépend de combien de fissures on étudie, sachant qu’elles ne sont pas toutes parfaitement discernables et mesurables.

Ici, les scientifiques ont plutôt essayé une autre technique en examinant plusieurs bases de données répertoriant ces fissures, et en prenant à chaque fois la plus grosse d’entre elles. À partir de là, ils ont pu estimer l’impact global.

Trois bases de données différentes ont été utilisées. Une avec seulement 100 fissures, une autre en rassemblant 653 et la dernière 5 934. Leur méthode de calcul a permis d’obtenir un niveau de rétrécissement quelque part entre quatre et sept km de diamètre.

Ils ont ensuite ajouté d’autres données qui conduisent à un rétrécissement sans causer de fissures pour autant, ce qui mène à un nouveau résultat : une diminution du diamètre entre 5,4 et 11,2 km depuis la formation de la planète.

En attendant BepiColombo

L’estimation n’est toujours pas parfaite, mais l’étau s’est quand même énormément resserré pour comprendre le phénomène et les mécanismes autour. Malgré tout, il reste énormément de données inconnues autour de Mercure, que cette étude pourra peut-être aider à décoder.

Ainsi, certains relevés semblent indiquer que les mouvements tectoniques sont parfois assez récents, de l’ordre de quelques centaines de millions d’années. Ce qui interroge sur la durée du phénomène et son niveau au cours des milliards d’années d’existence de la planète.

D’autant plus que la dernière mission à être partie en direction de Mercure n’est autre que Messenger. Une sonde qui s’est écrasée au sol de la planète en 2015, et qui a fourni l’essentiel des données que nous possédons aujourd’hui. D’ici à quelques mois, BepiColombo devrait arriver pour prendre le relais, et lever une partie du mystère qui entoure encore Mercure.

+ rapide, + pratique, + exclusif

Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore.

Découvrez les nombreux avantages de Numerama+.

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci

Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous.

Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail :

- 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama.

- 2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité, de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs.

- 3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir.

Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+.

Toute l'actu tech en un clin d'œil

Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur !

Tous nos articles sont aussi sur notre profil Google : suivez-nous pour ne rien manquer !