Les villes existent depuis bien plus longtemps qu’il n’y paraît et les premiers à avoir impulsé leur fondement sont les agriculteurs. Mais quelles raisons ont incité à la construction de villes ? Et, pourquoi ces villes d’autrefois ont-elles décliné ? De nombreux facteurs entrent en jeu et les débats sur ce sujet font rage depuis longtemps, avec différentes théories qui s’opposent.

Une étude, dirigée par Douglas Kennett, archéologue à l’Université de Californie à Santa Barbara, propose une réponse, complexe qui intègre plusieurs facteurs interdépendants ainsi que des théories divergentes. L’étude a été publiée dans la revue PNAS le 6 octobre 2025 et son communiqué a été relayé par Science Daily le 26 novembre.

Au commencement de l’urbanisation

À l’origine, les premières villes ont été créées pour les besoins des agriculteurs. En effet, ils se rassemblaient dans de petits villages pour diminuer le temps et les coûts de déplacement entre leur lieu de logement et leurs terres.

C’est un peu paradoxal, car vivre en ville coûte plus cher, déjà à l’époque comme aujourd’hui :

- La population vit dans un espace plus petit et est donc plus exposée à la circulation des maladies,

- Il y a plus de concurrence pour les ressources et les terrains,

- Il y a, de tous temps, des inégalités systémiques.

Un modèle unique intégrant plusieurs théories de l’urbanisation controversées et distinctes

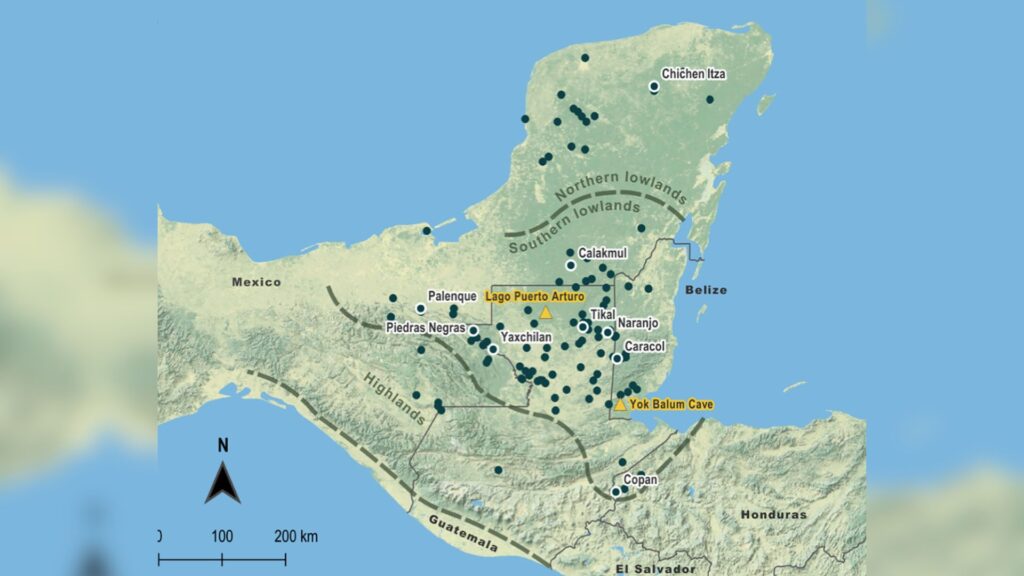

Ici, la recherche concentre son étude sur les cités des « basses terres » mayas de la période dite classique, soit de 240 à 1000 après J.-C.

Depuis 2012, les chercheurs rassemblent et analysent des « données paléoclimatiques, paléoécologiques, démographiques et historiques », détaille l’étude. Par ailleurs, les chercheurs ont pu utiliser de nouvelles données climatiques de haute résolution. Avec ces données, les chercheurs ont essayé de comprendre quel impact le changement climatique, surtout la sécheresse, avait eu sur la déchéance des cités mayas.

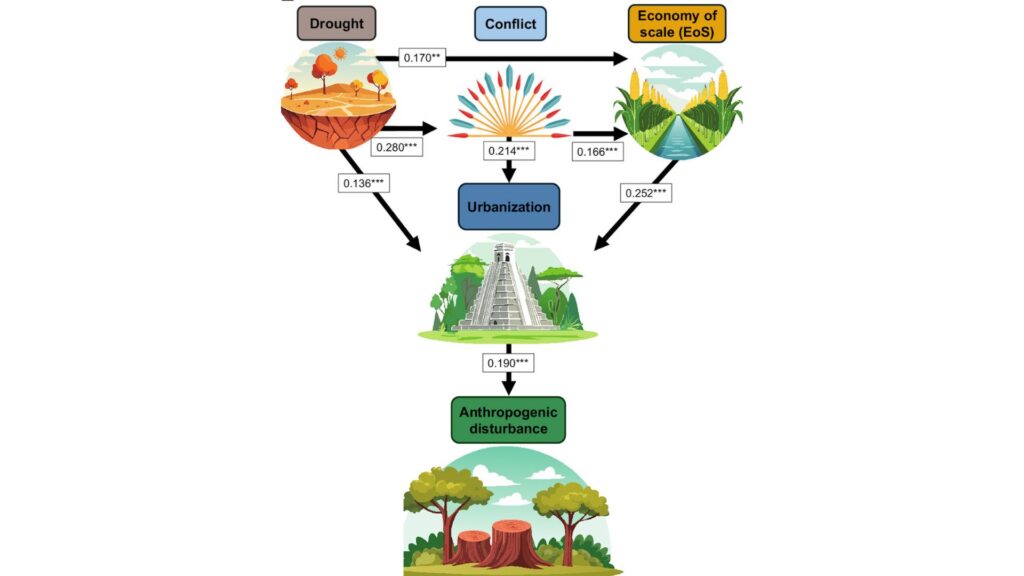

Les résultats de l’étude proposent « un modèle unique et dynamique » qui comprend plusieurs théories de l’urbanisation différentes et controversées, « telles que le stress environnemental, les conflits armés et les facteurs économiques ». Ce modèle unique répond aussi à la grande question sur un paradoxe : « Pourquoi les populations agricoles — dont l’économie extensive incite à la dispersion — se regroupent-elles malgré les coûts élevés de l’urbanisation ? »

La réponse qui ressort de l’étude concernant les facteurs ayant permis l’expansion des villes mayas est qu’elle « résultait de l’interaction entre les aléas climatiques, les conflits intergroupes et la présence d’importantes économies d’échelle réalisées grâce aux investissements dans les infrastructures agricoles », explique Douglas Kennett dans le communiqué. « Ces facteurs ont favorisé la coévolution de l’urbanisme, des inégalités systémiques et des relations de patronage au sein des villes. »

Et c’est au moment où on arrive à un point de bascule que se produit le déclin de l’urbanisation : lorsque vivre en ville n’est plus aussi avantageux que de vivre en campagne. Les auteurs parlent des coûts de la vie en ville, mais également de l’environnement. Au bout d’un moment, l’environnement se dégrade au niveau périurbain tandis que de meilleures conditions climatiques entraînent une meilleure qualité de vie en zone rurale, là où chacun peut être plus autonome et plus libre.

« Ce qui m’a le plus surpris, c’est que l’abandon des villes se soit produit dans un contexte d’amélioration des conditions climatiques », raconte Douglas Kennett. « On a longtemps pensé que le déclin des cités mayas classiques était en partie dû à une longue période de sécheresse. Il s’avère que l’histoire est bien plus complexe et intéressante. »

Cette étude, bien que se concentrant sur une période et une population spécifique, propose une théorie sur les regroupements et dispersions de population qui se voudrait « intemporelle et universelle » dans le but de comprendre et de mieux encadrer l’évolution urbaine.

+ rapide, + pratique, + exclusif

Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore.

Découvrez les nombreux avantages de Numerama+.

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci

Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous.

Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail :

- 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama.

- 2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité, de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs.

- 3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir.

Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+.

Toute l'actu tech en un clin d'œil

Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur !

Pour ne rien manquer de l’actualité, suivez Numerama sur Google !