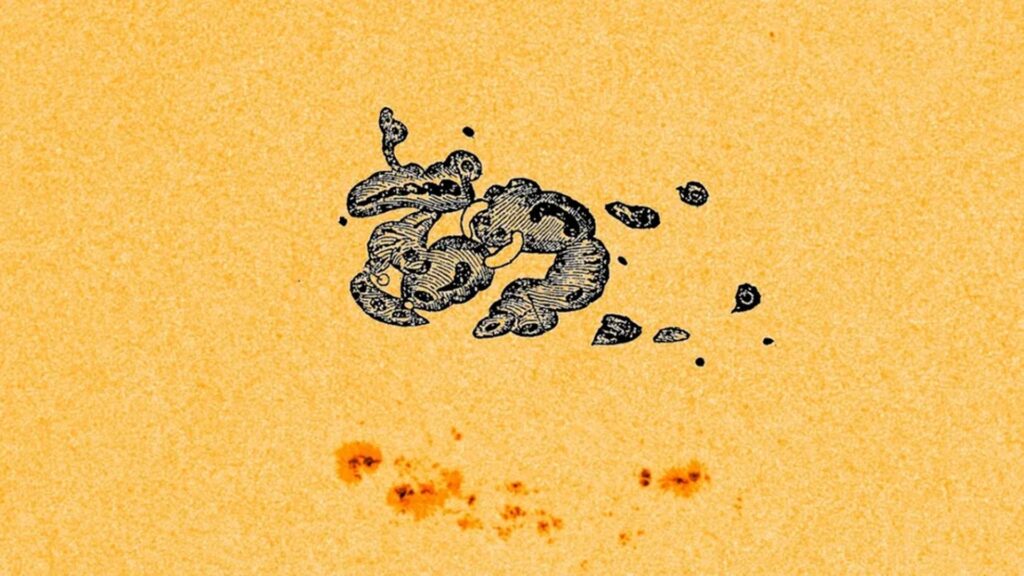

Le 1er septembre 1859, un jeune astronome britannique observait le Soleil, quand il a remarqué qu’une drôle de tâche lumineuse apparaissait sur l’astre pendant quelques minutes avant de s’évanouir. Un curieux évènement qui a fait dire à Richard Carrington qu’il se passait quelque chose d’étrange, et que cela méritait d’être consigné dans ses notes — il prédisait que c’était une éruption solaire, un phénomène souvent observé depuis des siècles, mais encore mal connu.

L’avenir lui a donné raison, puisque la nuit suivante, environ 17 heures après l’observation, le ciel nocturne s’illuminait dans tout l’hémisphère nord : d’énormes aurores polaires ont transformé la nuit en jour, mais en plus les réseaux électriques et les communications par télégraphie ont été perturbés, de nombreux opérateurs signalant des décharges violentes et des incendies de station.

Et si cela arrivait aujourd’hui ?

Aujourd’hui, ce phénomène est connu comme l’événement de Carrington, du nom de son découvreur, qu’on désigne aussi par tempête solaire de 1859. Encore maintenant, les scientifiques débattent de sa puissance réelle et des conséquences qu’elle pourrait avoir à notre époque, car il pourrait s’agir de la plus forte tempête solaire de ces deux derniers siècles. Au moins.

L’Agence spatiale européenne (ESA) a mené des simulations pour estimer quel serait l’effet d’une tempête de cette ampleur, notamment sur un futur satellite devant être lancé le 4 novembre.

L’ESA a simulé une tempête solaire d’une magnitude X45, soit environ cinq fois l’intensité de la plus forte éruption constatée dans le cycle actuel du Soleil. D’après ces travaux, cela occasionnerait une puissante et soudaine vague de radiation qui frapperait la Terre en quelques minutes.

Mais le pire est à venir. Juste après, une autre vague frapperait la Terre avec des particules chargées d’énergie. Celles-ci sont susceptibles de provoquer des dégâts importants sur les composants électroniques.

Ce n’est pas tout. Entre 10 et 18 heures après cette éruption arriverait alors la troisième vague formée d’un gigantesque nuage de plasma (une éjection de masse coronale). Cette véritable tempête géomagnétique voyageant à plus de 2 000 km/s serait encore plus destructrice.

Des conséquences graves…

Dans ce scénario, l’événement serait en tous points similaire à la tempête de 1859. Les aurores polaires seraient visibles jusqu’en Sicile. Le courant serait extrêmement perturbé, avec d’importants risques d’électrocution sur les structures métalliques.

Mais au-delà de ces conséquences terrestres, l’ESA a cherché à savoir (car là est tout l’intérêt de ce type de travaux) comment faire en sorte qu’un précieux satellite soit protégé. Premièrement, tous les satellites seraient comme « poussés » vers le sol avec une force 4 fois plus élevée que d’habitude, ce qui réduirait leur durée de vie et augmenterait le risque de collision.

Dans l’urgence et face à la dégradation des mesures, il serait difficile aux opérateurs sur Terre de se lancer dans des manœuvres d’évitement sans risquer de provoquer de nouvelles catastrophes. Sans compter le fait que les batteries et les capteurs devraient aussi souffrir de la tempête, rendant toute intervention d’autant plus hasardeuse.

… Et peu de solutions

Même si les satellites en orbite basse demeurent mieux protégés par l’atmosphère terrestre, un événement de cette ampleur les endommagerait très certainement, et pas un seul engin en orbite autour de la Terre ne serait à l’abri.

La morale de cet exercice est que nous sommes hautement exposés face à ce type d’événement. Non seulement il n’y a aucun moyen sûr de protéger les satellites, mais en plus il se pourrait très bien qu’une nouvelle tempête similaire à celle de 1859 se produise dans les décennies à venir. Les études avancent que cela peut arriver en moyenne tous les 500 ans.

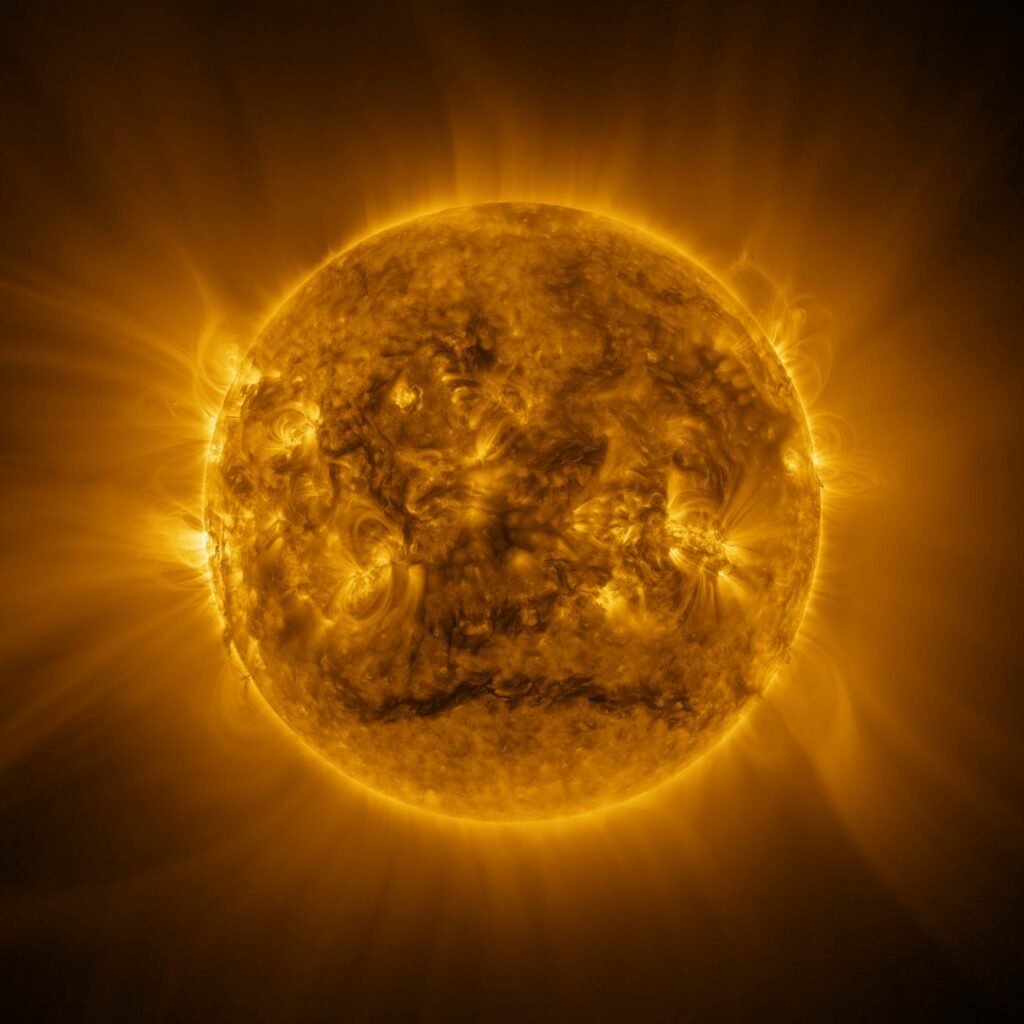

Le seul progrès récent consiste en notre capacité à prévoir ces tempêtes. Les modélisations de notre Soleil et de ses cycles sont aujourd’hui bien plus performantes, grâce aux nouvelles observations. En 2031, l’ESA devrait mettre en orbite le satellite Vigil qui pourra observer le Soleil et prévenir en cas de tempête pour que les satellites sur Terre aient davantage le temps de se préparer au choc.

+ rapide, + pratique, + exclusif

Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore.

Découvrez les nombreux avantages de Numerama+.

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci

Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous.

Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail :

- 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama.

- 2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité, de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs.

- 3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir.

Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+.

Toute l'actu tech en un clin d'œil

Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur !

Pour ne rien manquer de l’actualité, suivez Numerama sur Google !