La dernière fois qu’un jour supplémentaire s’était glissé dans le calendrier, c’était en 2020. Cette année-là, il y avait eu un 29 février. C’est aussi le cas en 2024, dont le calendrier est exactement le même qu’en 1996, faisant d’ailleurs le bonheur des vendeurs sur eBay.

Ces années sont dites bissextiles : un an dure alors 366 jours et non 365, le mois de février comportant 29 jours au lieu de 28. Mais, d’où vient cet ajout ? Et, surtout, à quoi sert-il ?

Qu’est-ce qu’une année bissextile ?

« On essaye de faire coïncider trois éléments qui n’ont aucun rapport : la rotation de la Terre (le jour), la révolution de la Lune (le mois) et la révolution de la Terre (l’année) », explique à Numerama Florent Deleflie, astronome à l’observatoire de Paris.

- La rotation de la Terre correspond au mouvement de la Terre sur son axe (sa période de rotation, d’environ 23 heures et 56 minutes).

- Une lunaison (ou mois lunaire), qui correspond au temps que la Lune met pour faire un tour autour de la Terre (soit environ 29 jours, 12 heures et 44 minutes).

- La révolution de la Terre correspond au mouvement de la planète autour du Soleil (sa période de révolution, qui pour la Terre est de 365 jours, 5 heures et 48 minutes environ).

Ces trois réalités n’ont pas de lien, mais notre calendrier tente de leur donner une cohérence avec les années, les mois et les jours. Puisque l’année ne correspond pas à un nombre exact de jours, elle est arrondie à 365 jours. Pour rattraper ce décalage, une journée est ajoutée au calendrier tous les 4 ans (avec quelques rares exceptions) : il y a eu 365 jours chaque année en 2017, 2018 et 2019. Puis, en 2021, 2022 et ce fut encore le cas en 2023.

Pourquoi y a-t-il une année bissextile tous les 4 ans ?

La révolution de la Terre (autour du Soleil), ne correspond pas à un nombre exact de jours dans notre calendrier annuel. Autrement dit, chaque année de 365 jours, un quart de jour « s’accumule ». Au bout de 4 ans, on a donc accumulé ainsi 4 quarts de jours.

C’est pourquoi le rééquilibrage a généralement lieu tous les 4 ans, avec l’ajout d’une journée, le 29 février. C’est la solution que l’on adopte pour compenser l’écart de temps entre l’année calendaire et le temps que met la Terre à tourner autour du Soleil.

Comment se calculent-elles ?

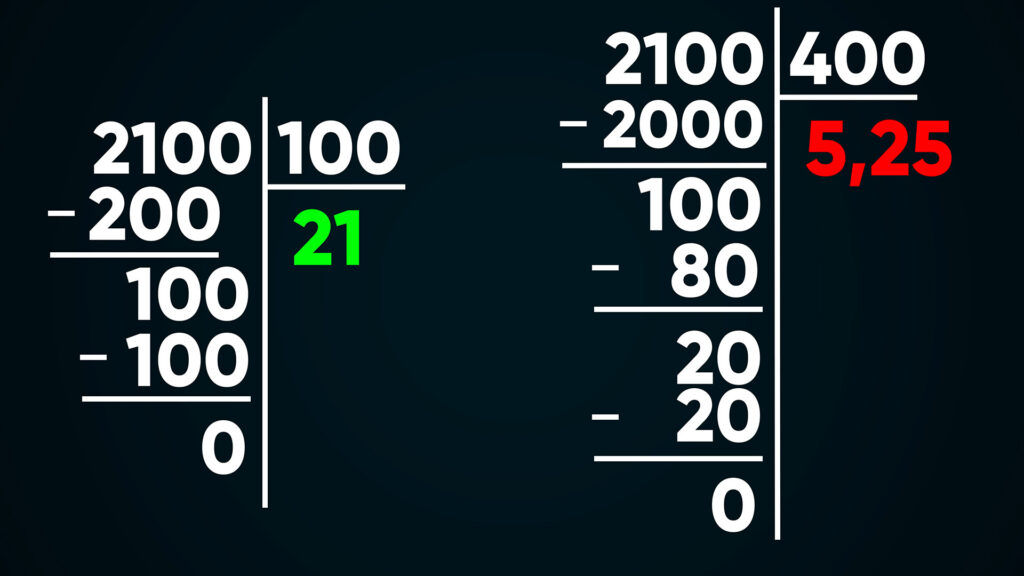

Il existe une méthode pour savoir si une année est bissextile. Une année bissextile a son millésime divisible par 4. Mais, il y a une subtilité : une année divisible par 100 n’est bissextile que si elle est aussi divisible uniformément par 400. Par exemple, l’année 2100 n’est pas bissextile, car pas divisible par 400.

Cette particularité est liée à l’ordonnance de 1582, qui a légèrement modifié le système des années bissextiles : les années « centenaires » (donc divisibles par 100) ne sont pas bissextiles, sauf si elles sont aussi divisibles par 400. Cet ajustement a rendu le calendrier encore plus précis.

2024 est-elle une année bissextile ?

L’année 2024 est une année bissextile : il y a 29 jours au mois de février.

Quelles sont les prochaines années bissextiles ?

Les prochaines années bissextiles seront les suivantes : 2028, 2032, 2036, 2040.

Que se passerait-il sans années bissextiles ?

Ôter 5 heures, 48 minutes et quelques secondes à une année peut sembler peu. Pourtant, si toutes les années ne duraient que 365 jours, cela finirait par provoquer un décalage conséquent. Une animation publiée sur Twitter par le planétologue James O’Donoghue, de la Jaxa (l’agence spatiale japonaise) l’illustre très bien.

La vidéo montre que s’il n’y avait jamais d’année bissextile, les saisons se décaleraient dans l’année. Dans quelques centaines années, le mois de juillet (qui pour nous est un mois d’été) aurait lieu pendant l’hiver, comme l’explique la Nasa.

Pourquoi tous les 4 ans le 29 février ?

L’idée d’intégrer un jour intercalaire pour rattraper ce décalage remonte à l’Antiquité. Avant la réforme du calendrier imposée par Jules César en 45 av. J.-C., c’est le calendrier romain qui était utilisé. Ce calendrier de 355 jours était organisé en 12 mois (de 29 et 31 jours). L’année commençait en « Martius » et « Februarius » était le dernier mois de l’année. Afin de rattraper le cycle solaire, un mois intercalaire a ensuite été ajouté à la fin de l’année, tous les 3 ans : « Mercedonius ».

Qu’est-ce que ça veut dire, « bissextile » ?

Avec la réforme de Jules César, le calendrier devient solaire : la longueur des mois est changée pour que l’année dure 365 jours. Un jour supplémentaire est ajouté tous les 4 ans entre le 24 et le 25 Februarus (même si Februarius n’est plus le dernier mois de l’année).

Le 24 Februarus s’appelle alors « sexto ante calendas Martis (soit, le « sixième jour avant les Calendes de mars »). Le jour supplémentaire est donc appelé « bis sextus ante calendas Martis » (soit « sixième jour bis avant les Calendes de mars »), terme qui va ensuite donner celui de bissextil.

Ce calendrier est utilisé dans la majeure partie du monde occidental jusqu’en 1582. Il est ensuite remplacé progressivement par le calendrier grégorien, qui reprend le principe du jour intercalaire lors des années bissextiles en février, avec davantage de précision.

Les Anglais, eux, parlent de « leap day » pour désigner l’année bissextile, expression qui souligne plutôt la notion de raccourci.

Est-ce qu’il y a déjà eu un 30 février ?

Dans le calendrier que nous utilisons, le mois de février est le plus court de l’année. Il n’y a pas de 30 février, même lors des années bissextiles. Toutefois, dans l’histoire, cette situation étonnante est déjà arrivée, une seule fois. Un 30 février a existé en Suède, en 1711.

Gagne-t-on plus d’argent en février lors des années bissextiles ?

Lors des années bissextiles, le 29 février peut survenir lors d’un jour habituellement travaillé. C’est le cas en 2024, ce jour supplémentaire tombant un jeudi. Pour la plupart des salariés, c’est un jour au travail. Mais, sur le bulletin de salaire, reçoit-on davantage d’argent que les autres années le même mois ? Non, les Français ne gagnent pas plus d’argent en travaillant un jour de plus le 29 février. C’est parce que le salaire est mensualisé en France : il est le même chaque mois, indépendamment du nombre de jours dans le mois.

Toutefois, quelques catégories de travailleurs ne sont pas concernées par la mensualisation : les travailleurs à domicile, les travailleurs saisonniers, les travailleurs intermittents et les travailleurs temporaires.

Faut-il faire du 29 février un jour férié ?

Lorsque le jour intercalaire survient et qu’il tombe un jour travaillé, on peut être tenté de se demander pourquoi le 29 février n’est pas un jour férié. Un Français, le dessinateur Lukino, défend d’ailleurs cette cause. Il est à l’initiative du « Mouvement de libération du 29 février », un combat qu’il mène avec humour sur son blog.

Parle-t-on aussi d’années bissextiles pour les autres planètes ?

Le principe de l’année bissextile peut aussi s’appliquer à d’autres planètes que la Terre, comme le confirme la Nasa : cela arrive lorsque la rotation d’une planète et sa révolution ne correspondent pas.

L’agence spatiale explique ainsi que Mars a davantage d’années bissextiles que d’années non bissextiles. Une année martienne dure environ 668 sols (le nom donné aux jours sur la planète). Mais, il faut un peu plus de temps à Mars pour faire sa révolution autour du Soleil : 668,6 sols. Il faut donc, sur une période de 10 années martiennes, que 4 années aient 668 sols, et que 6 années soient des années bissextiles avec 669 sols.

+ rapide, + pratique, + exclusif

Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore.

Découvrez les nombreux avantages de Numerama+.

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci

Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous.

Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail :

- 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama.

- 2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité, de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs.

- 3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir.

Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+.

Toute l'actu tech en un clin d'œil

Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur !

Tous nos articles sont aussi sur notre profil Google : suivez-nous pour ne rien manquer !