Nous sommes le 10 août 1922, à Bruxelles. Le géologue suisse Émile Argand présente pour la première fois sa Tectonique de l’Asie lors d’une conférence devant le Congrès Géologique International. Deux ans plus tard, la parution de ce livre fait sensation parmi les spécialistes puisqu’il y décrit comment les plaques tectoniques se chevauchent en sous-sol, provoquant l’apparition de montagnes immenses.

Cet ouvrage a une influence énorme. La majorité des géologues pensaient que l’apparition des montagnes venait plutôt d’un mouvement vertical, dans lequel la Terre se contractait, provoquant ensuite un mouvement horizontal, celui des plaques tectoniques. Argand renverse cette causalité.

« Vous ne pouvez pas bâtir une montagne sur du yaourt »

Mais si ces travaux sont aujourd’hui unanimement reconnus, ils posent un petit problème pour l’Himalaya, que prétend résoudre une étude parue le 26 août dans la revue Tectonics. L’idée est la suivante : pour que l’Himalaya soit aussi haut sur une surface aussi grande (300 000 km²), il est impossible que cela soit seulement dû au chevauchement des plaques tectoniques dessous. L’Everest et les autres sommets qui dépassent les 8 000 mètres d’altitude ne pourraient tout simplement pas exister, et ce, pour des raisons physiques.

Dans ce modèle, cela voudrait dire que les roches sont empilées jusqu’à 80 km sous la surface de la Terre. Or, la chaleur doit y être si insupportable que les plus profondes devraient se mettre à fondre, dès 40 km sous la surface. L’auteur principal de l’étude, Pietro Sternai de l’Université de Milan-Bicocca, le résume ainsi pour LiveScience : « Si vous avez 70 km de croûte, alors la partie inférieure devient ductile… Elle devient comme du yaourt. Et vous ne pouvez pas bâtir une montagne sur du yaourt. »

Problème : si l’explication n’est pas satisfaisante, il n’y avait jusqu’alors pas de réelle alternative pour expliquer pourquoi l’Himalaya parvient à culminer aussi haut, jusqu’à frôler les 9 000 mètres d’altitude. Comment un tel poids de roche peut-il tenir sans s’effondrer, tandis qu’il lui faut des dizaines de kilomètres de croûte pour rester debout ?

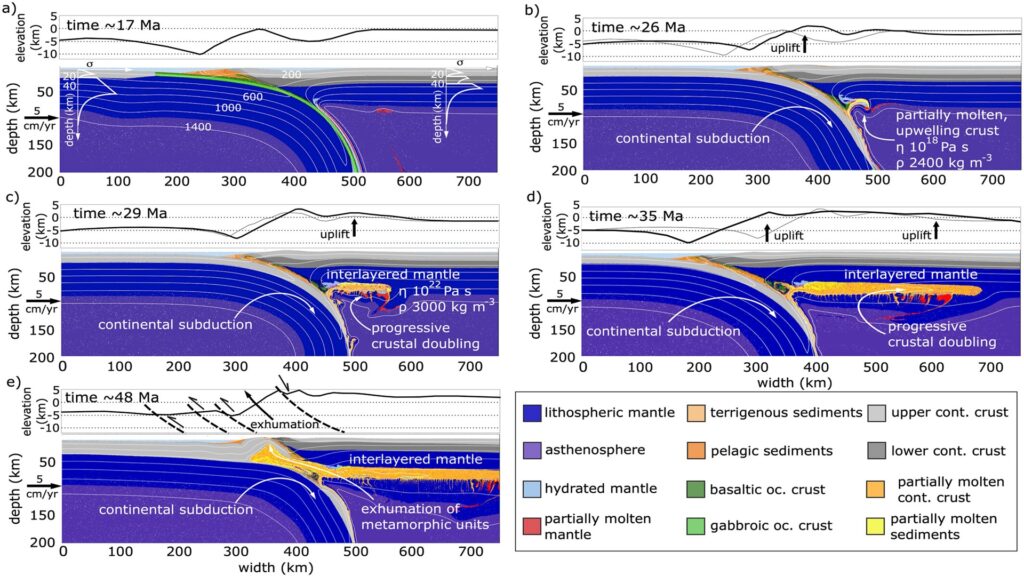

Pour trouver une autre solution, les auteurs ont mené une simulation informatique. Ils ont rentré toutes les données en leur possession pour voir ce qu’il se passe en sous-sol pendant une collision entre les continents asiatique et indien. Et voici le scénario :

- D’abord, la couche du continent indien passe dessous et se liquéfie.

- La roche devenue liquide remonte et s’attache à la base de la lithosphère, juste sous la surface, et non pas sous la plaque du continent asiatique.

- Les deux continents s’organisent et remontent tandis que le manteau plus souple fournit de la résistance mécanique.

Vers une révision d’une théorie vieille de 100 ans ?

Dans ce modèle, on se retrouve avec de la croûte, du manteau, puis à nouveau de la croûte, ce qui crée un système beaucoup plus résistant, théoriquement plus à même de soutenir une masse aussi énorme que l’Himalaya.

Mieux : les scientifiques ont étudié les données sismiques et se sont rendu compte qu’elles correspondaient bien à ce type de structure, ce qui laisse penser qu’ils ont vu juste.

Il demeure quelques incertitudes, notamment sur l’épaisseur exacte de cette couche moins rigide. De futures observations devraient finir par survenir pour s’assurer de la véracité de cette hypothèse. Parce qu’une théorie développée un siècle plus tôt et considérée comme toujours valable aujourd’hui ne se balaie d’un simple revers de main.

+ rapide, + pratique, + exclusif

Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore.

Découvrez les nombreux avantages de Numerama+.

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci

Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous.

Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail :

- 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama.

- 2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité, de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs.

- 3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir.

Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+.

Toute l'actu tech en un clin d'œil

Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur !

Pour ne rien manquer de l’actualité, suivez Numerama sur Google !