Nous sommes en 1995. Le président François Mitterrand va céder le pouvoir à Jacques Chirac à la tête de l’État. L’influenceuse EnjoyPhoenix vient de naître et la carrière de la chanteuse Ophélie Winter est en pleine ascension. Mais pour les astronomes, cette année est surtout marquée par la preuve de la toute première exoplanète observée.

Pegasi 51b, c’est son nom, fait la une des journaux grâce aux travaux menés depuis l’observatoire de Haute-Provence par les astronomes suisses Michel Mayor et Didier Queloz.

Avec cette présentation, on pourrait imaginer les chercheurs, l’œil collé sur leur télescope, en train de voir apparaître une petite boule brillante qu’ils appellent planète — on parle d’ailleurs d’exoplanète pour désigner tous les mondes situés hors du Système solaire.

Mais la réalité est tout autre. Pour en détecter une, trois grandes méthodes cohabitent, et ce depuis maintenant 30 ans.

Comment repère-t-on les exoplanètes dans le cosmos ?

Première méthode de détection : les vitesses radiales

C’est la technique utilisée par Mayor et Queloz en 1995, celle grâce à laquelle ils ont mis la main sur Pegasi 51b. Il faut dire que les planètes sont bien souvent trop petites pour être observées à l’œil nu, et on préfère regarder leur étoile, beaucoup plus massives et, surtout, bien plus lumineuses.

Lorsqu’une planète orbite près de son étoile, une interaction gravitationnelle survient entre les deux. La planète est attirée par son soleil, pendant que l’étoile, elle aussi, subit une attraction. Cela a pour conséquence qu’elle se déplace légèrement en direction de la planète. C’est ce qu’illustre, de façon accentuée, l’animation ci-dessous :

Tout cela se traduit par une légère déformation de l’étoile, mais aussi, en ce qui concerne la spectroscopie astronomique, un décalage vers le rouge ou le bleu, typique d’un astre qui se rapprocherait ou s’éloignerait de nous. Pour le voir, des spectromètres très précis sont nécessaires pour détecter ces infimes variations. Aujourd’hui, près d’une exoplanète sur cinq est détectée ainsi.

Cette méthode a un avantage intéressant : en mesurant le décalage de l’étoile, on est capable de déterminer sa masse, ainsi que la distance qui la sépare de son étoile. En revanche, elle peut être source de faux positifs, car il arrive que certaines étoiles soient variables et produisent un décalage sans pour autant qu’une planète ne soit dans l’équation.

Autre inconvénient : les vitesses radiales sont particulièrement pratiques pour découvrir des « Jupiter chaudes », des planètes géantes proches de leur étoile. Cela est dû au fait qu’une planète plus massive va davantage influencer le comportement d’une étoile. Difficile dans ces conditions de dénicher une planète semblable à la Terre qui ne soit pas une véritable fournaise où toute vie est impossible.

Deuxième manière de repérer les exoplanètes : les transits

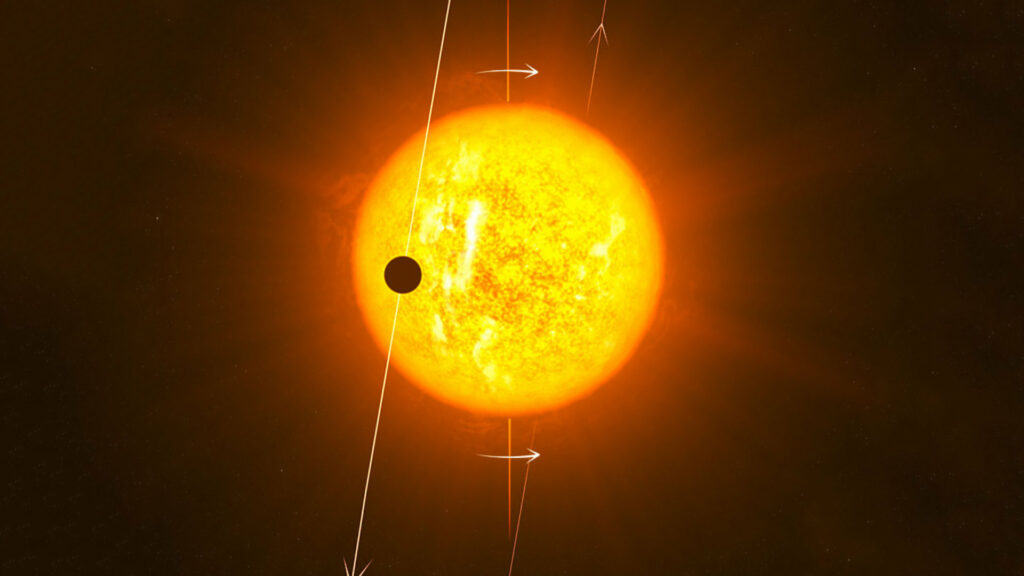

La méthode des transits est plutôt simple à expliquer : il s’agit d’observer le passage d’une planète devant son étoile. Lorsque cela se produit, son ombre se détache sur la lumière produite par l’astre, et l’exoplanète apparaît à nos yeux. C’est aujourd’hui la méthode la plus utilisée pour la détection des exoplanètes, dans environ 75% des cas.

En réalité, des télescopes peuvent parfaitement observer le transit de Mercure devant le Soleil, ce qui se traduit par une mini-éclipse durant laquelle on voit un disque sombre face au Soleil. Mais pour une exoplanète, il s’agit plutôt d’une baisse subtile de la luminosité de l’étoile de notre point de vue, compte tenu des distances gigantesques.

La méthode est tout à fait pertinente, car elle donne de nombreuses informations sur la planète. Sa taille, mais aussi parfois sa composition grâce à la mesure du spectre de l’étoile. En plus, comparé aux vitesses radiales, on peut aussi détecter des exoplanètes rocheuses moins massives que les Jupiter chaudes.

En revanche, et c’est là son point faible, elle repose en grande partie sur la chance, car pour pouvoir l’observer, il faut attendre que la planète passe entre l’étoile et nous. Si elle est sur un autre axe, elle demeurera invisible de notre point de vue.

Troisième solution pour voir les mondes hors du Système solaire : l’imagerie directe

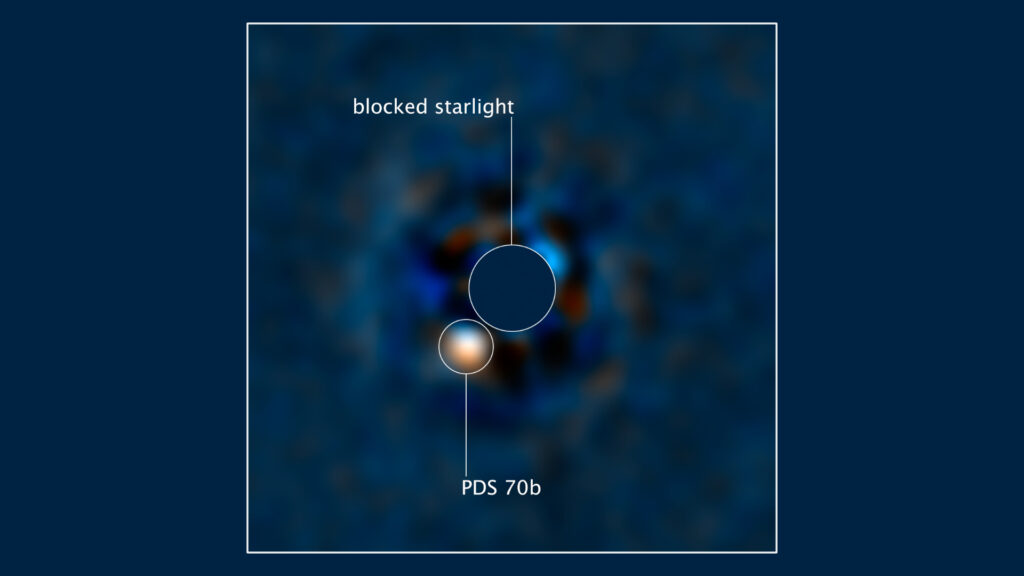

Avec l’imagerie directe, c’est une technique encore expérimentale. S’il a été possible de « voir » directement certaines exoplanètes, à l’image de ce qu’a pu faire le télescope spatial James Webb, elles sont rarement détectées de cette façon.

La principale difficulté est le fait que l’étoile est extrêmement plus lumineuse que la planète. Environ un milliard de fois ! Il faut donc pouvoir supprimer cette luminosité avant d’espérer pouvoir distinguer autre chose. Pour avoir un ordre d’idée, ce serait un peu comme repérer une bougie à côté d’un phare à un kilomètre de distance. Pas simple.

Mais, sans certaines conditions, et avec un outil particulier, il y a la place pour tenter quelque chose.

Cela nécessite un coronographe, dont le principe est de recréer une éclipse en masquant totalement la lumière de l’étoile grâce à un cache placé sur le télescope. Présenté ainsi, cela n’a pas l’air compliqué, mais il faut exactement les bonnes dimensions pour pouvoir diminuer efficacement la luminosité de l’étoile, ce qui demande du savoir-faire.

Avec cette méthode, on rend par ailleurs apparente la couronne de l’étoile, ce qui peut être bénéfique pour des recherches en héliophysique, mais avec le risque de rendre la planète que l’on veut observer invisible. C’est pourquoi certains coronographes tentent aussi de gommer cet aspect avec différentes techniques.

On compte quelques dizaines d’exoplanètes détectées par imagerie directe, ce qui est encore faible au regard de tout ce qui a été trouvé jusqu’à présent, mais les espoirs autour de cette méthode sont grands. Elle devrait notamment aider à la détection de planètes plus petites et plus lointaines de leur étoile, ce qui augmente les chances de trouver des planètes similaires à la Terre.

+ rapide, + pratique, + exclusif

Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore.

Découvrez les nombreux avantages de Numerama+.

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci

Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous.

Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail :

- 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama.

- 2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité, de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs.

- 3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir.

Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+.

Toute l'actu tech en un clin d'œil

Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur !

Pour ne rien manquer de l’actualité, suivez Numerama sur Google !