Le cinéma, est-ce un art, une technique, un média, une industrie ? Avec Tron: Ares, la réponse est toute trouvée : c’est avant tout une pure expérience audiovisuelle. Et c’est certainement surtout pour cela que le public voudra bien se déplacer dans les salles obscures, plus que pour un scénario, en fin de compte, très convenu et sans vraie surprise.

Le synopsis, d’ailleurs, n’aidait pas à se faire une idée précise du récit : un programme hautement sophistiqué – une intelligence artificielle, en somme – appelé Ares, est envoyé depuis l’espace numérique dans le monde réel. Sa tâche ? Mener une mission dangereuse, qui marquera au passage « la première rencontre de l’humanité avec des êtres dotés d’une IA ». Rien que ça.

Pour qui a vu les deux premiers Tron, cette dernière assertion apparaîtra bien sûr à côté de la plaque. Cette rencontre entre des programmes avancés, dotés d’intellect et de conscience, et des humains a déjà eu lieu. Certes, à petite échelle, et en territoire numérique, non pas dans le monde tangible, où vivent les êtres de chair et de sang.

Évidemment, on ne vous dira rien du déroulé précis de l’histoire pour ne pas gâcher la surprise de la découverte. Mais celle-ci prend une tournure attendue, après une introduction qui s’impose à nous pour caler ses enjeux — car on enjambe allègrement les évènements du deuxième volet, qui brille par son absence (hormis quelques trop rares mini-clins d’œil).

Le lourd poids de l’héritage

Le drame de Tron: Ares, en somme, c’est d’être la suite d’un long-métrage devenu culte. Comme Tron: Legacy (2010), il souffre inévitablement de la comparaison avec son illustre aîné qui, à sa sortie en 1982, avait fait office d’OVNI visuel et de manifeste de science-fiction, avec un langage esthétique totalement inédit.

Dans le Tron original, réalisé par Steven Lisberger, on assistait à la naissance de l’imagerie du « cyberespace ». Un concept que William Gibson, deux ans plus tard, évoquera dans son fameux chef-d’œuvre cyberpunk Neuromancien, devenu lui aussi incontournable, préfigurant Internet : une « représentation graphique de données extraites des mémoires de tous les ordinateurs du système humain. »

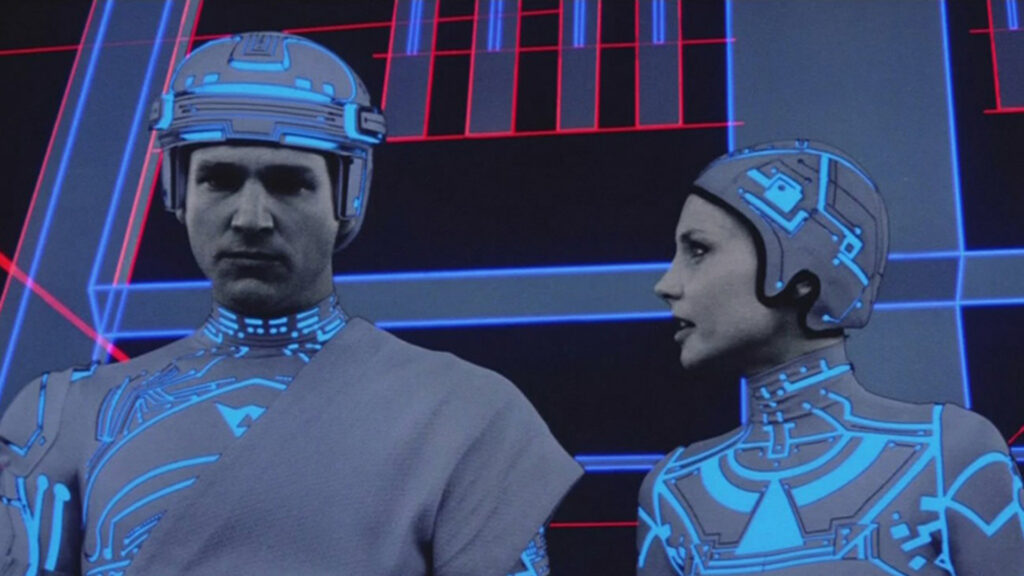

Symboliquement et visuellement, le film opposait clairement deux mondes — celui des bits et celui des atomes — en donnant au premier une identité visuelle propre. Une esthétique particulière, faite de néons fluorescents, de circuits imprimés lumineux, de lignes géométriques et de couleurs saturées.

L’un des moments clés du long-métrage, la mythique course de motos sur la grille, incarnait parfaitement cette esthétique rétrofuturiste. Une scène tout simplement devenue iconique, reprise dans Tron: Legacy et à nouveau ici, en 2025, avec une débauche d’effets spéciaux. Quatre décennies ont passé et cela se voit dans la technique. Les budgets, aussi, ne sont plus les mêmes.

Mais comment réinventer l’histoire elle-même ?

Dans Tron (1982), les humains entraient dans le monde virtuel comme dans une terra incognita. Tout était à découvrir, et les programmes informatiques étaient presque des autochtones. Dans Tron: Legacy, la formule était reprise telle quelle, mais modernisée. Kevin Flynn, héros du premier film, laissait la lumière à son fils, Sam, dans la suite.

Tron: Ares tente, lui, de renverser la logique : ce sont les programmes informatiques cette fois qui « jaillissent » dans le monde réel. Une idée rafraichissante, qui évite une troisième redite, mais aussi métaphorique, qui reflète notre époque hyper-connectée où le numérique infiltre tout. Hélas, cette piste, promise à travers le synopsis, reste sous-exploitée.

Car si Ares renverse la dynamique des deux premiers, il n’en renouvelle pas vraiment la vision du cyberespace. On garde les mêmes néons, les mêmes couleurs, les mêmes visuels stylisés. Le tout, modernisé à la sauce 2025 : comme si Tron était passé à l’ultra haute définition. L’environnement digital est simplement complexifié, et franchement magnifié, mais il n’est pas ré-imaginé fondamentalement.

Visuellement, c’est certes bluffant — le film est un régal pour les yeux avec de nombreux moments épatants. Joachim Rønning (le réalisateur norvégien derrière Pirates des Caraïbes : La Vengeance de Salazar) a su soigner ses plans avec de beaux mouvements de caméra et de bonnes idées de mise en scène. Jamais le film ne vire à la bouillie numérique, malgré des VFX omniprésents. Tout reste lisible, compréhensible et fluide.

Licence oblige, on n’échappe évidemment pas à certaines figures imposées : la course poursuite avec les motos lumineuses (cette fois, en pleine ville, et pas sur la grille), la réflexion sur la conscience et le libre arbitre pour un logiciel (mais traitée un peu trop superficiellement), la dualité des avancées technologiques, qui peuvent asservir et abrutir, mais également émanciper l’individu et générer du progrès, et les big tech.

Un récit de blockbuster, qui ne parvient pas à surprendre

Mais sous cette brillance technique, arrosée par une bande son prenante (Nine Inch Nails succède à Daft Punk, qui avait composé les musiques de Legacy), le scénario, lui, est resté en basse définition. Comprenez par là qu’il déroule sans surprise une trame manichéenne où les gentils sont gentils, les méchants très méchants, et les couleurs (bleu/blanc contre rouge/orange) servent de balises morales. Jamais on est véritablement pris au dépourvu par un coup de théâtre.

La galerie de personnages, pourtant prometteuse sur le papier, peine à exister, au-delà des trois ou quatre premiers rôles. Et même ceux-là n’ont pas réussi à nous emporter totalement.

Les tourments moraux de Jared Leto (Ares), héros du film, apparaissent précipités et mal amenés. Gillian Anderson (Elizabeth Dillinger) est sous-exploitée (quel gâchis pour une actrice de son calibre). Jeff Bridges (Kevin Flynn) fait une apparition sympathique, mais on comprend vite qu’il est surtout là pour remplir une fonction scénaristique, et aider Ares à avancer dans sa quête personnelle.

Derrière ces trois-là, Greta Lee (Eve Kim) et Jodie Turner-Smith (Athena) se montrent plus convaincantes, sans forcément crever l’écran. Quant au vilain, Evan Peters (Julian Dillinger), il frise parfois la caricature — les méchants bien méchants, disait-on. Tous les autres font office de simples fonctions narratives. On n’échappe pas non plus au comique de service (Arturo Castro) et à des protagonistes qui, s’ils n’avaient pas été là, n’auraient manqué à personne (Sarah Desjardins et Cameron Monaghan, entre autres, ont une présence creuse, sinon anecdotique).

Pour autant, la légèreté du scénario et le jeu peu inspiré du casting ne font pas pour autant de Tron: Ares un mauvais film. On peut malgré tout prendre un plaisir coupable et vivre une chouette expérience audiovisuelle devant cette débauche visuelle et sonore, hautement maitrisée. Et certaines facéties de la réalisation, comme ce clin d’œil au Tron original, qui joue sur les codes des années 1980, ne sont pas déplaisantes.

Le supplément d’âme manquant

On ignore si Tron: Ares donnera effectivement lieu à une suite. Une chose est sûre : on comprend clairement, dans les dernières minutes, que Tron: Arès a matière pour ouvrir sur une extension de la franchise. Peut-être en allant rechercher cette fois les personnages de Tron: Legacy : le champ des possibles est ouvert. Incontestablement, le succès de ce film déterminera grandement la suite des évènements.

En définitive, Tron: Ares laisse un sentiment mitigé. On a à la fois un long-métrage visuellement incroyable, musicalement abouti et bien mis en scène, avec une action enthousiasmante à voir. Mais narrativement, ça sonne creux. C’est l’indécrottable antienne des blockbusters : c’est spectaculaire et c’est beau, mais ça peine à se réinventer et à creuser son sujet. C’est dommage : à défaut de retrouver la fraîcheur visionnaire de son ancêtre, il manque à Ares (le film) ce supplément d’âme que les scénaristes ont su insuffler à Ares (le personnage).

Le verdict

Tron: Ares

Voir la ficheOn a aimé

- Visuellement spectaculaire

- Bande-son réussie (Nine Inch Nails)

- Direction artistique fidèle à l’esprit Tron

- Divertissement efficace malgré ses limites

On a moins aimé

- Scénario prévisible et sans profondeur

- Thèmes (IA, humanité) survolés

- Personnages peu développés, casting sous-exploité

- Manque de nouveauté et de véritable émotion

Les abonnés Numerama+ offrent les ressources nécessaires à la production d’une information de qualité et permettent à Numerama de rester gratuit.

Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l’I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+.

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci

Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous.

Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail :

- 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama.

- 2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité, de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs.

- 3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir.

Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+.

Toute l'actu tech en un clin d'œil

Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur !

Tous nos articles sont aussi sur notre profil Google : suivez-nous pour ne rien manquer !