À mesure que les années passent, la sixième extinction de masse s’impose de plus en comme une réalité scientifique. La disparition des mammifères est l’objet d’un travail de recherche paru dans Science le 4 septembre 2020. Les auteurs notent que le taux d’extinction a bondi ces dernières décennies. À titre de comparaison, ce taux est aujourd’hui 1 700 fois plus élevé que lors du Pléistocène supérieur, il y a 126 000 ans. Depuis cette époque lointaine (pas si éloignée à l’échelle terrestre), 351 espèces de mammifères se sont éteintes, mais 80 d’entre elles se sont éteintes depuis l’an 1500 de notre ère (en 500 ans, donc). C’est exponentiel.

Le modèle établi par l’équipe de recherche montre que l’une des principales causes probables de ces extinctions est anthropogénique (d’origine humaine), puisque la densité humaine et le taux d’occupation des terres permettent statistiquement de prédire, avec 96 % de précision, ces extinctions. Le même modèle prédictif montre que la probabilité est extrêmement faible pour que ces extinctions soient essentiellement d’origine climatique. Il n’y cependant pas que des causes humaines pour expliquer l’intégralité de ces disparitions, mais la place de l’humanité sur Terre a un impact majeur et, en plus, croissant. Les auteurs alertent sur l’avenir : « Sur la base des tendances actuelles, nous prévoyons pour le proche avenir une augmentation du taux d’extinction d’une ampleur sans précédent ».

« Nous prévoyons pour le proche avenir une augmentation du taux d’extinction d’une ampleur sans précédent »

Cette extinction de grande ampleur ne concerne pas que les mammifères, mais les vertébrés dans leur ensemble et, plus largement, tout simplement, une immense partie du monde animal et végétal. Mais si l’humanité est si grandement responsable de ces extinctions, cela signifie qu’elle peut aussi les éviter. Une étude publiée dans Nature ce 10 septembre, et qui fait partie du rapport Living Planet 2020 de la WWF, vise à déterminer comment « aplanir la courbe de la diminution de la biodiversité terrestre due à l’utilisation actuelle et future des terres, tout en évitant de compromettre nos chances d’atteindre d’autres objectifs de développement durable ».

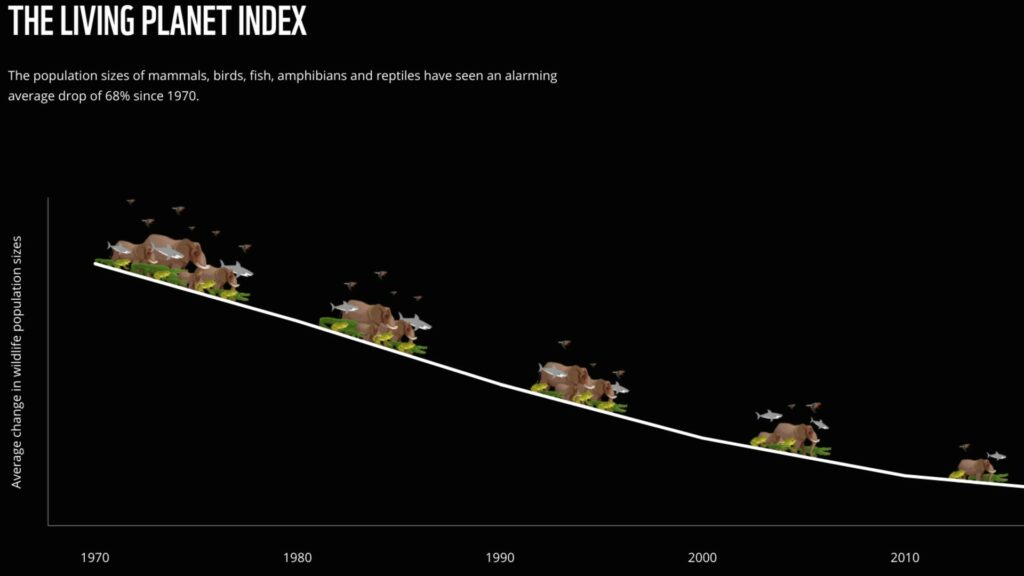

Les populations de mammifères, d'oiseaux, de poissons, d'amphibiens et de reptiles sont toutes en déclin depuis 1970.

Source : WWF

Le rapport de la WWF montre que les populations d’animaux sauvages ont chuté de 68 % depuis 1970, et que cette disparition n’est pas près de s’arrêter. À nouveau en cause, l’occupation et l’altération des terres par les humains (urbanisation, agriculture…). Par exemple, « nous avons significativement modifié 75 % des terres gelées, seulement 25 % peuvent encore être considérées comme sauvages ».

Pourquoi il faut changer notre alimentation

Si l’on en croit l’étude publiée dans Nature, une première solution est évidemment à trouver dans un accroissement des efforts de conservation et de restauration des écosystèmes. Il faut que 40 % des terres mondiales soient protégées au plus vite. Les auteurs notent également qu’il y a une direction tout aussi importante à prendre : transformer le système alimentaire.

Le problème d’une transition écologique sans révision de notre alimentation est double. D’abord, les modèles statistiques de l’étude montrent que la conservation et la restauration des terres ne permettront pas à elles seules d’infléchir la courbe de l’extinction, puisque les systèmes de production alimentaire ont un impact déterminant dans ces disparitions. Ensuite, l’autre problème est humain : « nous avons constaté que des efforts de conservation et de restauration audacieux pourraient à eux seuls faire augmenter le prix des produits alimentaires, ce qui pourrait entraver les progrès futurs dans l’élimination de la faim ». Le changement doit donc être fort pour être un changement réel, bénéfique écologiquement et socialement.

« Cette étude montre que le monde pourrait encore être en mesure de stabiliser et d’inverser la perte de nature. »

Agriculture intensive, surexploitation, artificialisation des sols, gaspillage alimentaire sont autant de modes de consommation qui doivent s’arrêter, afin de se tourner vers une production et un commerce alimentaires plus durables. « Cette étude montre que le monde pourrait encore être en mesure de stabiliser et d’inverser la perte de nature. Mais pour avoir une chance d’y parvenir dès 2030, nous devrons modifier notre façon de produire et de consommer la nourriture et déployer des efforts de conservation plus ambitieux et plus audacieux », commente Mike Barrett, coauteur, et directeur exécutif de la science et de la conservation à WWF-UK.

Les auteurs de l’étude relèvent aussi des avantages « connexes » au fait de combiner la restauration/conservation des terres et un système alimentaire durable : réduction de la pression sur les ressources en eau ; moins de risques pour la santé ; atténuation du changement climatique.

L’alimentation a aussi un impact sur le climat

Sur ce dernier point — l’atténuation possible du changement climatique par des changements dans le système alimentaire — est d’ailleurs l’objet de travaux de recherche publiés ce lundi 7 septembre 2020 dans Nature Sustainability. Dans leurs conclusions, les scientifiques expliquent que la transition d’une production agricole animale vers une alimentation davantage végétale pourrait drastiquement réduire les émissions de dioxyde de carbone (l’équivalent des 16 dernières années d’émissions seraient évitées à l’avenir).

Ils rappellent que les aliments à base de protéines végétales (lentilles, haricots, noix…) peuvent fournir des nutriments vitaux, tout en utilisant bien moins de terres que celles nécessaires à la production de viande et de produits laitiers — ces dernières prennent 83 % des terres agricoles mondiales. Une telle transition avant 2050 permettrait, selon leurs calculs, de respecter les objectifs de l’Accord de Paris de rester à une augmentation de 1,5 °C des températures moyennes mondiales.

L’abondance n’est pas un bon système

Pour changer notre alimentation, ne faut-il pas changer notre approche de la consommation ? Julia Steinberger est à l’origine d’une étude parue dans Nature en juin 2020 dédiée à l’abondance qui caractérise notre système actuel.

« La croissance n’est tout simplement pas compatible avec la diminution des impacts environnementaux »

Contactée par Numerama, elle nous affirme qu’« il est de plus en plus évident que la croissance n’est tout simplement pas compatible avec la diminution des impacts environnementaux ». Elle rappelle qu’il y a dorénavant un corpus d’études scientifiques qui font autorité sur ce point, prouvant cette incompatibilité :

- Dans les Conservation Letters, une synthèse montre que la croissance économique est directement responsable de la perte de biodiversité ;

- Dans New Political Economy, les chercheurs aboutissent à la conclusion que la notion de « croissance verte » ne fonctionne pas, en raison justement de la notion de croissance et d’abondance que cela continue d’impliquer ;

- Dans Enviromnental Research Letters, des scientifiques font la synthèse en deux parties (1, 2) de milliers de rapports au sujet du découplage : l’éventualité de faire prospérer une économie sans que cela implique une croissance ou une abondance matérielle mauvaise pour l’environnement.

« À ce stade, il est évident que la croissance et la durabilité ne sont pas compatibles », insiste Julia Steinberger. Elle tient d’ailleurs à rappeler que cette croissance constante pose des risques pour notre santé, notre bien-être, comme nous le vivons malheureusement actuellement avec la pandémie liée à la maladie Covid-19. La pandémie provient de la zoonose, le passage d’un pathogène de l’animal vers l’humain, ce qui est favorisé par l’exploitation croissante des animaux sauvages et le « grignotage » toujours plus important des terres par les humains.

Pour Julia Steinberger, le changement doit venir de plusieurs strates de la société. Une plus forte présence des scientifiques, qui doivent être davantage écoutés, ou encore des mouvements sociaux qui sont dédiés à ces problématiques. Mais, peut-être plus important, elle évoque une refonte des organisations traditionnelles et des communautés (de toutes sortes) : ces groupes doivent intégrer « l’urgence du moment », nous dit-elle, et « commencer à s’organiser et à pratiquer la transformation, comme les trajets sans voiture, la nourriture basée sur les plantes, la rénovation énergétique à grande échelle des logements, la production d’énergie renouvelable, qui sont les 4 piliers d’un futur possible durable ».

+ rapide, + pratique, + exclusif

Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore.

Découvrez les nombreux avantages de Numerama+.

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci

Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous.

Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail :

- 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama.

- 2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité, de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs.

- 3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir.

Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+.

Toute l'actu tech en un clin d'œil

Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur !

Pour ne rien manquer de l’actualité, suivez Numerama sur Google !