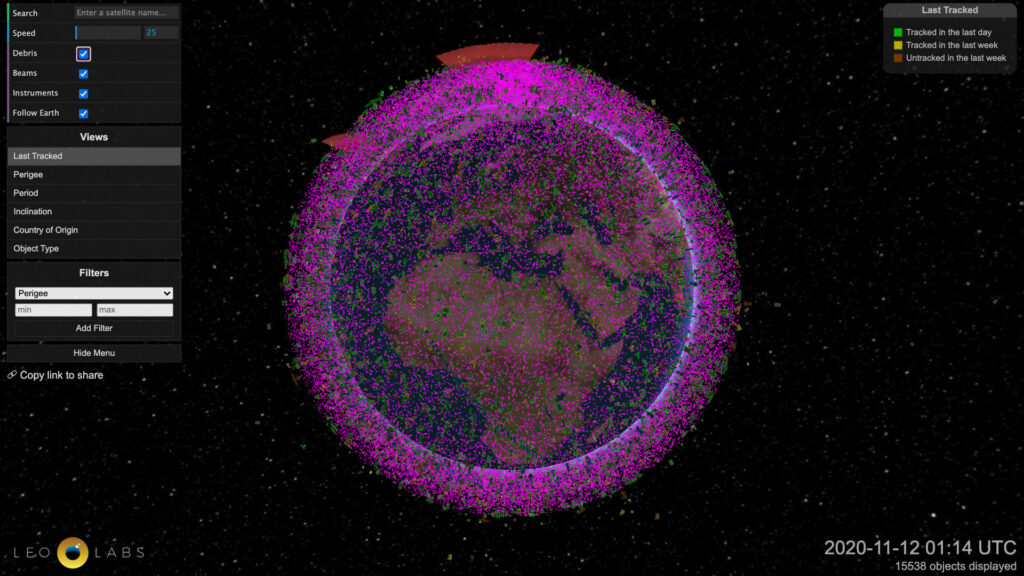

On estime qu’il y aurait environ 128 millions de débris spatiaux d’une taille supérieure à 1 mm en orbite basse. La provenance de ces détritus dans l’espace est variée : il s’agit de restes de lanceurs, de satellites hors d’usage, de pièces détachées, ou de morceaux d’engins victimes de collisions.

Le fait est que certains de ces fragments sont plus dangereux que d’autres, tout particulièrement ceux qui sont assez massifs pour générer eux-mêmes d’autres déchets problématiques. Mais lesquels sont vraiment préoccupants ?

Dans une présentation au Congrès international d’astronautique de Sydney relatée par Ars Technica, une équipe de chercheurs a dressé un classement des objets les plus préoccupants, qui devraient être retirés en priorité si de telles missions de récupération voyaient le jour.

Un classement trusté par la Russie

Le top 10 des débris spatiaux les plus dangereux est surtout constitué de restes d’étages de fusées, en raison de leurs dimensions conséquentes.

- 1 – La fusée russe SL-16, en 2004

- 2 – Le satellite européen Envisat, 2002

- 3- La fusée japonaise H-II, 1996

- 4 – La fusée chinoise CS-2C, 2013

- 5 – La fusée soviétique SL-8, 1985

- 6 – La fusée soviétique SL-16, 1988

- 7 – Le satellite russe Kosmos 2237, 1993

- 8 – Le satellite russe Kosmos 2334, 1996

- 9 – La fusée soviétique SL-16, 1988

- 10 – La fusée chinoise CZ-2D, 2019

Cette liste montre plusieurs éléments notables. On note, pour commencer, une présence importante de la Russie et de l’Union soviétique : 34 place sur 50, contre 10 pour la Chine et 3 pour les États-Unis.

À l’inverse, l’Europe est plutôt exemplaire. Seuls deux de ses engins sont jugés dangereux. Le principal, ENVISAT, tout de même placé en deuxième position, a souffert d’une rupture de contact brutale en 2012, dont la nature est toujours inexpliquée. Impossible à récupérer depuis, il est le plus gros débris spatial en orbite autour de la Terre, et devrait rester là pendant au moins un siècle.

Des efforts pour limiter les dégâts

Autre constat : la plupart des débris à risque datent du siècle dernier. 76 % des 50 premiers du classement sont des missions datant d’avant 2000, ce qui montre que les politiques menées par plusieurs agences spatiales majeures (européennes et américaine en premier lieu) ont porté leurs fruits pour limiter l’accumulation des fragments en orbite.

Ainsi, les pièces détachables des satellites ont été supprimées, ce qui était le cas des opercules des objectifs il y a quelques décennies, par exemple. De même, les satellites modernes disposent désormais de systèmes leur permettant de se désorbiter lentement quand ils ont achevé leur mission, afin qu’ils se consument dans l’atmosphère au lieu de rester en orbite basse, inertes. Il en va de même pour les lanceurs : ceux-ci ne demeurent plus dans cette zone, ce qui n’était pas le cas auparavant.

D’ailleurs, les auteurs soulignent bien que 88 % des objets dangereux sont bien des morceaux de fusées. Ce classement a été réalisé en prenant compte plusieurs paramètres. La taille, bien sûr, mais aussi leur position par rapport à d’autres satellites opérationnels, leur altitude et leur trajectoire.

La Chine n’est pas très précautionneuse

Ils soulignent également que malgré les progrès, la place de la Chine dans ce classement est préoccupante. Certes, le pays n’occupe que 10 places dans le classement, mais à la différence des autres, ses lancements récents posent aussi problème. Contrairement aux politiques menées par l’ESA ou la NASA, la Chine laisse ses étages en orbite, et parmi les 26 lancements problématiques récents, 21 viennent de là.

De plus, comme le pays poursuit ses programmes de constellations de satellites, cette tendance risque de se poursuivre avec de plus en plus de débris dangereux.

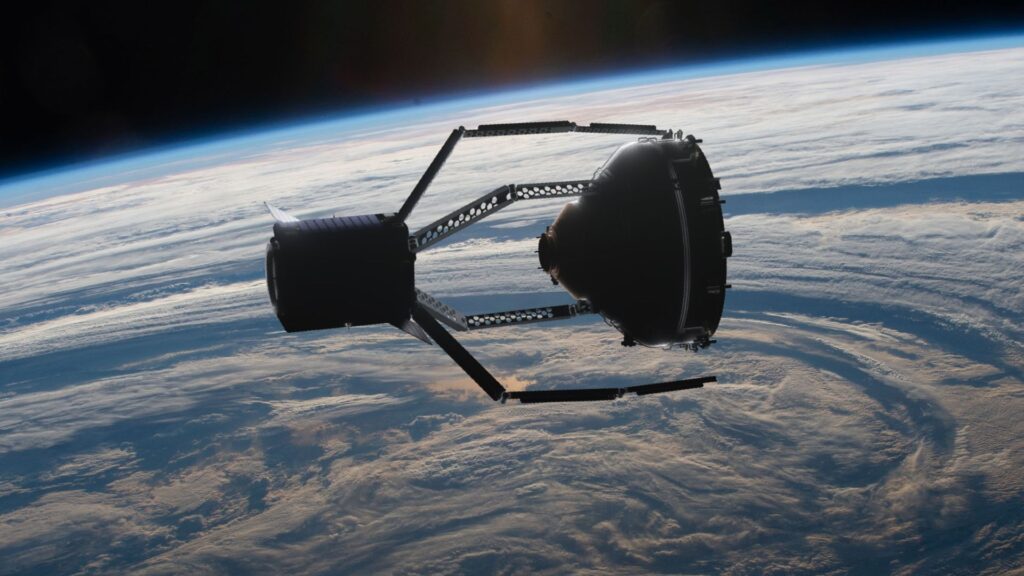

Les auteurs ajoutent que si des missions étaient mobilisées pour supprimer les 10 débris les plus dangereux, le risque de collision globale serait réduit de 30%. Malheureusement, les différents projets en ce sens n’ont pas encore été concrétisés, comme le cas de l’entreprise suisse Clearspace, qui devrait récupérer un satellite européen PROBA-1 d’ici 2026, mais après d’importantes turbulences financières qui ont mis ce défi en péril.

+ rapide, + pratique, + exclusif

Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore.

Découvrez les nombreux avantages de Numerama+.

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci

Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous.

Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail :

- 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama.

- 2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité, de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs.

- 3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir.

Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+.

Toute l'actu tech en un clin d'œil

Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur !

Tous nos articles sont aussi sur notre profil Google : suivez-nous pour ne rien manquer !