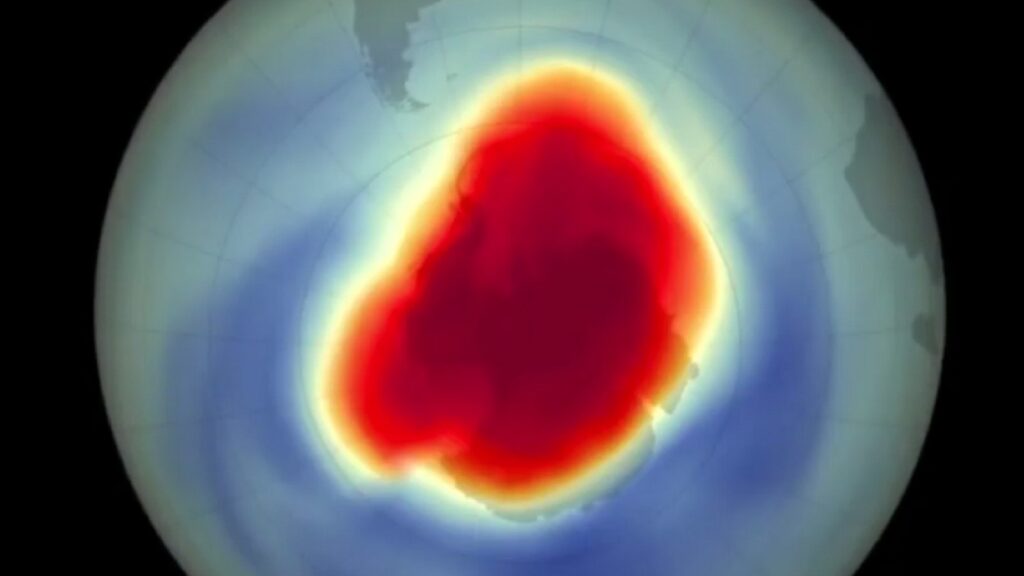

Ce 16 septembre 2025, l’ONU a annoncé une bonne nouvelle : le trou de la couche d’ozone est en train de disparaître au-dessus de l’Antarctique, et la situation devrait même revenir à la normale d’ici au milieu du siècle. Mais dans le même temps, une étude ajoute une ombre au tableau. Des chercheurs de l’ETH Zurich ont cherché à savoir quel était l’impact des lancements orbitaux sur cette barrière qui nous protège des radiations solaires, et le bilan n’est pas bon.

Depuis une trentaine d’années, il est admis que ces lancements ont un impact négatif sur la couche d’ozone, mais tant qu’ils sont peu nombreux, les conséquences sont extrêmement marginales. C’était le cas, du moins, jusqu’à ces dernières années, car s’il y avait moins de 100 lancements par an jusqu’en 2019, nous sommes désormais sur une logique d’expansion, avec pas moins de 258 fusées qui ont décollé en 2024. Et le nombre est appelé à augmenter encore rapidement.

Un retard de quelques années ou décennies

Pour quantifier ces effets, les chercheurs ont procédé à des modélisations, afin de comprendre l’impact des lancements d’ici à 2030. Date à laquelle il devrait y en avoir huit fois plus qu’aujourd’hui selon les prévisions, ce qui correspondrait à environ 2 040 lancements par an. Avec ces chiffres, l’épaisseur de la couche d’ozone pourrait décliner de 0,3 % globalement, avec jusqu’à 4 % de réduction au-dessus de l’Antarctique, là où elle est le plus fragile.

Lorsqu’elles sont envoyées en orbite, les fusées émettent des particules nocives dans les couches supérieures de l’atmosphère via leurs moteurs, mais aussi lorsque les débris retombent et brûlent dans l’atmosphère. Tout cela n’est pas filtré par les nuages et peut donc rester en place jusqu’à 100 fois plus longtemps que ce qui se passe à quelques dizaines de kilomètres du sol.

De plus, ces matériaux polluants suivent les courants atmosphériques et sont donc diffusés un peu partout sur la planète, y compris dans les pays de l’hémisphère Sud, qui voient pourtant beaucoup moins de lancements.

Les auteurs soulignent : « Notre étude indique que les émissions des lanceurs actuellement non régulés pourraient retarder la guérison de plusieurs années, voire de plusieurs décennies, selon comment le secteur industriel va grandir. » Seulement, cette croissance s’annonce exponentielle. Si SpaceX poursuit les multiples lancements de Falcon 9, le Starship pourrait aussi s’y mettre d’ici à quelques années. Sans oublier les autres projets de constellations de satellites qui nécessitent de multiples lanceurs, à la fois de la part d’entreprises américaines, européennes ou chinoises.

L’espoir des carburants « verts » des fusées

Bref, peu de raisons d’imaginer un avenir avec une diminution du nombre de fusées, ni même une stagnation. Mais, l’étude précise également que tout n’est pas perdu. La pollution actuelle dépend énormément du type de carburant utilisé par les lanceurs. Les émissions de chlore et de suie ont un effet dévastateur sur les molécules d’ozone présentes dans la haute atmosphère, tandis que d’autres types de carburants pourraient avoir moins d’impact.

Des projets tentent ainsi d’incorporer des carburants cryogéniques, comme de l’oxygène liquide ou de l’hydrogène. C’est le cas, par exemple, des fusées de Blue Origin, mais l’impact environnemental n’est pas nul pour autant. Ce type de propulseurs, plus difficiles à mettre en place, ne devrait représenter qu’une infime proportion des fusées dans les décennies qui viennent — autour des 6 %, selon l’étude.

Pire : même avec des lancements plus propres, le problème des débris et de leur rentrée atmosphérique est toujours là. Si la population de satellites augmente, les débris seront plus nombreux et les conséquences environnementales de cette activité restent encore assez mal connues.

Néanmoins, la couche d’ozone a pu bénéficier, par le passé, du protocole de Montréal qui a conduit à réduire, voire supprimer certaines substances nocives. Une autre coopération internationale d’envergure pourrait aussi réguler le secteur spatial, dans l’espoir de voir cette barrière guérir à nouveau.

+ rapide, + pratique, + exclusif

Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore.

Découvrez les nombreux avantages de Numerama+.

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci

Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous.

Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail :

- 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama.

- 2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité, de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs.

- 3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir.

Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+.

Toute l'actu tech en un clin d'œil

Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur !

Tous nos articles sont aussi sur notre profil Google : suivez-nous pour ne rien manquer !