Parmi les nombreux phénomènes astronomiques de mai 2023, un nouvel essaim d’étoiles filantes est au programme. Ces météores, portant le nom poétique d’Êta aquarides, sont de retour dans le ciel comme chaque année.

Comment voir les voir ? Que va-t-il se passer dans le ciel ? Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder ces météores, si les conditions météorologiques le permettent.

Comment observer les Êta aquarides ?

Le pic d’activité des Êta aquarides est généralement situé autour du 6 mai. Chaque année, cette pluie d’étoiles filantes est traditionnellement visible entre le 19 avril et le 28 mai. Néanmoins, il faut garder à l’esprit que la date du maximum de l’essaim est surtout indicative. « Il est assez délicat de prédire le pic avec une grande précision », explique à Numerama Sébastien Derriere, astronome à l’Observatoire de Strasbourg. Le spectacle est variable d’une année à l’autre, sachant qu’il dépend de plusieurs éléments (entre autres, la date de la dernière visite de la comète à l’origine de l’essaim, des changements dans les paramètres orbitaux de la comète).

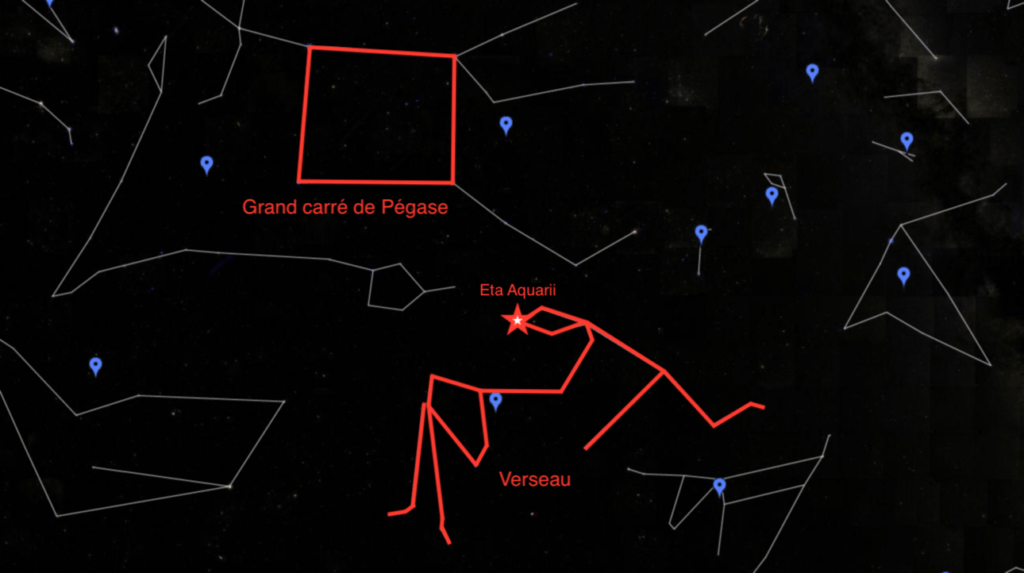

Comme d’habitude avec les étoiles filantes, il vaut mieux éviter les lieux lumineux pour l’observation. Faîtes preuve de patience pour espérer voir les Êta aquarides. La localisation de cet essaim donne l’impression qu’il émerge de la constellation du Verseau. Comment la trouver ? Une astuce consiste à chercher le Grand carré de Pégase, un carré formé par quatre étoiles très brillantes. Sa forme permet de le distinguer aisément.

Dans la constellation du Verseau, vous pouvez tenter de chercher l’étoile Eta Aquarii. Elle a donné son nom aux Êta aquarides, car leur radiant (l’endroit duquel les étoiles filantes semblent surgir dans le ciel) est proche de cette étoile.

L’essaim n’est pas connu pour intensité : la Nasa indique que l’on peut espérer voir entre 10 et 20 météores au moment du pic d’activité. Il est possible de s’allonger pour regarder les Êta aquarides, situées plutôt haut dans le ciel. Aucun télescope n’est nécessaire pour leur observation.

D’où viennent ces étoiles filantes ?

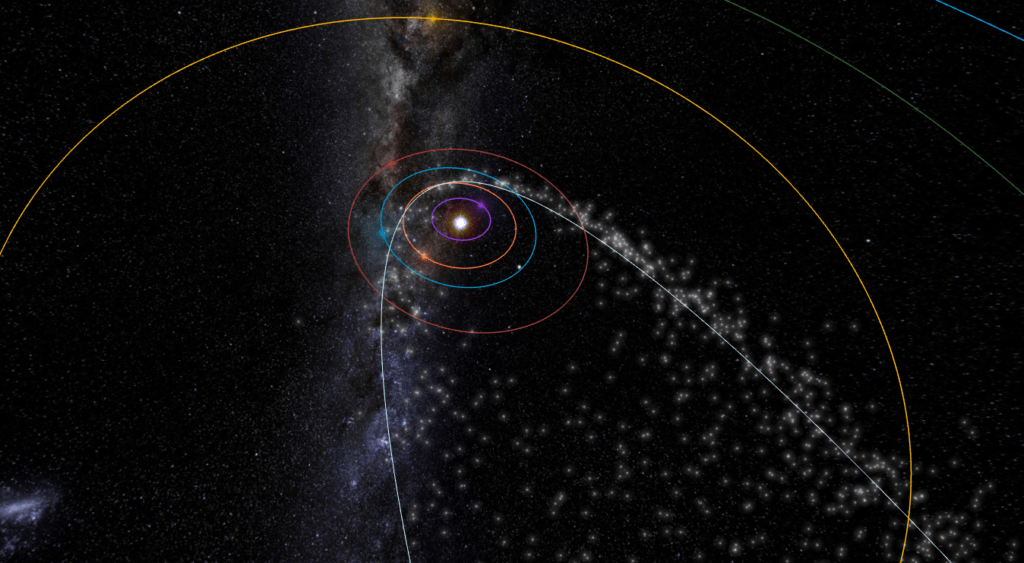

L’essaim provient de la comète de Halley (désignée officiellement 1P/Halley), identifiée en 1705 par l’astronome britannique Edmond Halley. Il faut 76 années à cette comète très sombre pour faire une révolution complète autour du Soleil. Elle s’éloigne jusqu’à l’orbite de Neptune.

C’est le nuage de poussière laissé par cette comète, qui heurte l’atmosphère terrestre, que l’on peut voir dans le ciel sous la forme d’étoiles filantes. « C’est un vieil essaim, explique Florent Deleflie, astronome à l’Observatoire de Paris. Plus le passage des comètes est ancien, plus il est difficile de définir l’intensité de l’essaim. Cette intensité diminue au fur et à mesure des années. »

1P/Halley est une comète à courte période, premier membre de la famille des comètes de Halley — qui regroupe des comètes dont la période de révolution est comprise entre 20 et 200 ans. La dernière fois que les observateurs ont pu voir la comète, c’était en 1986. Elle ne reviendra pas dans le système solaire avant 2061.

La comète de Halley a été étudiée lors d’une mission de l’Agence spatiale européenne, à l’aide de la sonde Giotto lancée en 1985. Le survol de l’objet céleste a permis d’apprendre qu’il était un vestige du système solaire, âgé de plusieurs milliards d’années. Des « molécules complexes enfermées dans les glaces de Halley » ont été détectées, selon l’ESA : ces éléments pouvaient potentiellement aider à mieux comprendre la chimie de la vie sur Terre.

Les Êta aquarides sont connues pour leur rapidité et se déplacent à une vitesse de 66 km par seconde. Si vous tentez une session d’observation d’ici fin mai, vous pouvez commencer par laisser vos yeux s’habituer au noir pendant une demi-heure environ. Vous pourrez ensuite profiter pleinement du spectacle. Bonne observation du ciel !

+ rapide, + pratique, + exclusif

Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore.

Découvrez les nombreux avantages de Numerama+.

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci

Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous.

Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail :

- 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama.

- 2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité, de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs.

- 3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir.

Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+.

Toute l'actu tech en un clin d'œil

Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur !

Pour ne rien manquer de l’actualité, suivez Numerama sur Google !