Pour son édition 2017, Japan Expo, le festival français dédié à la culture populaire japonaise qui se tient du jeudi 6 au dimanche 9 juillet à Villepinte, célèbre les 100 ans de l’animation nippone.

À cette occasion, nous avons souhaité revenir sur l’histoire mouvementée de cette industrie culturelle dans l’Hexagone, de ses débuts télévisés, marqués par différentes polémiques, notamment dans le Club Dorothée, à sa démocratisation aujourd’hui, à l’heure du streaming légal.

Dans cette première partie de l’interview, Marie Pruvost-Delaspre, docteur en étude cinématographique et enseignante à la Sorbonne nouvelle, qui a consacré à la japanimation un recueil de contributions (L’Animation japonaise en France : réception, diffusion, réappropriations, L’Harmattan, 2016), revient sur les débuts difficiles et la popularité croissante de l’animation japonaise en France.

Quelles sont les premières séries d’animation japonaise à avoir été diffusées en France dans le courant des années 70 ?

Goldorak est clairement un moment extrêmement important parce qu’il est visible, il est commenté dans la presse, mais en fait, il existe à l’époque déjà des séries d’animation japonaises à la télévision française, sauf qu’elles n’ont pas été identifiées comme telles.

Il y a par exemple eu quelques épisodes des séries d’Osamu Tezuka qui ont été diffusés sur ORTF, comme Prince Saphir et quelques épisodes du Roi Léo également au début des années 70.

Des long-métrages avaient-ils déjà atteint les grands écrans français ?

On trouve quelques traces des premiers qui ont pu être diffusés dans les salles françaises. Il y a probablement eu quelques projections du Serpent Blanc, le premier long-métrage de la Toei qui avait été présenté au Festival de Venise et dont constate la distribution en France, dans les années 60.

Le long-métrage du studio de Tezuka, La Belladone de la tristesse, réalisé par Eiichi Yamamoto, va aussi connaître une diffusion française en salle. Mais ça reste assez parcellaire, presque anecdotique et clairement confidentiel. Il faut vraiment attendre les années 90 pour que les cinémas français s’intéressent à l’animation japonaise.

Quelles ont été les premières réactions face à ces œuvres d’un nouveau genre?

On ne sait pas toujours très bien ce qui se passe dans la tête des spectateurs qui découvrent ces projections. À mon sens, on peut toutefois dire qu’il y a eu tout un public qui a découvert ces productions à un âge assez jeune, en particulier ceux qui regardent justement Récré A2. On sait que l’émission a reçu quantité de courrier de jeunes lecteurs qui faisaient part de leur passion pour Goldorak, pour Candy, pour Albator… Il y avait clairement un engouement de ce jeune public là.

Parallèlement une forme de communauté a commencé à s’organiser — mais un petit peu plus tard, plutôt à partir des années 80. Ce sont des fans adultes qui ont commencé à se renseigner, à échanger des informations, des œuvres quand c’était possible. Ce petit microcosme va finir par entraîner la naissance [du fanzine devenu magazine] Animeland, de gens qui commencent à se réunir pour partager des copies.

De ce point de vue, la sortie en salle de Akira a été un moment important, puisque, justement, des fans adultes ont pu se rencontrer et se reconnaître les uns les autres à cette occasion.

Comment la critique a-t-elle pour sa part reçu Akira ?

La presse — en tout cas, celle qui s’y intéresse — est plutôt positive sur le film. On trouve notamment un article dans Le Monde… Ça reste très sporadique, il n’y a clairement pas d’engouement de la presse française pour le film, mais ceux qui en parlent le font plutôt positivement.

On trouve surtout quelques encarts sur ce petit phénomène : le film est projeté dans quelques salles parisiennes, des files d’attente énormes se forment devant les cinémas et le public revient plusieurs fois revoir le film.

Il y a donc à la fois une reconnaissance du fait que c’est un objet particulier et encore assez inconnu pour la presse française et en même temps cet intérêt presque un peu curieux pour le phénomène que le film provoque. Mais soyons clairs : la presse française ne découvre pas l’animation japonaise à ce moment-là, il faut vraiment attendre Hayao Miyazaki pour qu’elle se rende compte du potentiel de ce cinéma.

À ses débuts en France, l’animation japonaise se trouve doublement en porte à faux

À quoi est due la mauvaise réception, par les médias français généralistes, de séries japonaises comme Ken Le Survivant ou même Goldorak ?

C’est une vaste question, qui est extrêmement intéressante car elle montre qu’il y a quelque chose de lié à l’animation japonaise mais aussi un débat plus général, très fort à la fin des années 70, sur ce que doit être un programme pour la jeunesse et ce que doit être une bonne émission pour le jeune public.

Finalement, l’animation japonaise se trouve en porte à faux dans les deux cas. D’abord parce qu’elle est tellement différente, d’un point de vue esthétique, de ce qu’on montre aux enfants à cette époque. Plusieurs commentaires, à ce moment-là, relèvent de l’incompréhension pure et simple. On ne saisit pas les trames narratives extrêmement complexes, ni l’esthétique parfois assez réaliste, qui ne fait pas l’impasse sur des scènes violentes ou des scènes psychologiquement assez compliquées.

Mais il y a aussi, dans la presse, l’idée l’idée d’une invasion commerciale de l’animation japonaise avec ce sous-texte du Japon comme une sorte d’envahisseur industriel et commercial, venu vendre ses produits à la jeunesse française. Ça, c’est plutôt quelque chose qui relève du discours idéologique et politique, avec cette idée qu’il faut protéger les enfants de la publicité et des produits dérivés, à une époque où la publicité pour les jouets est interdite dans les programmes jeunesse.

Je pense donc qu’il y a un mélange entre l’incompréhension de la forme, qui est nouvelle pour tous les publics, et une résistance idéologique et politique à montrer des programmes de ce type au jeune public.

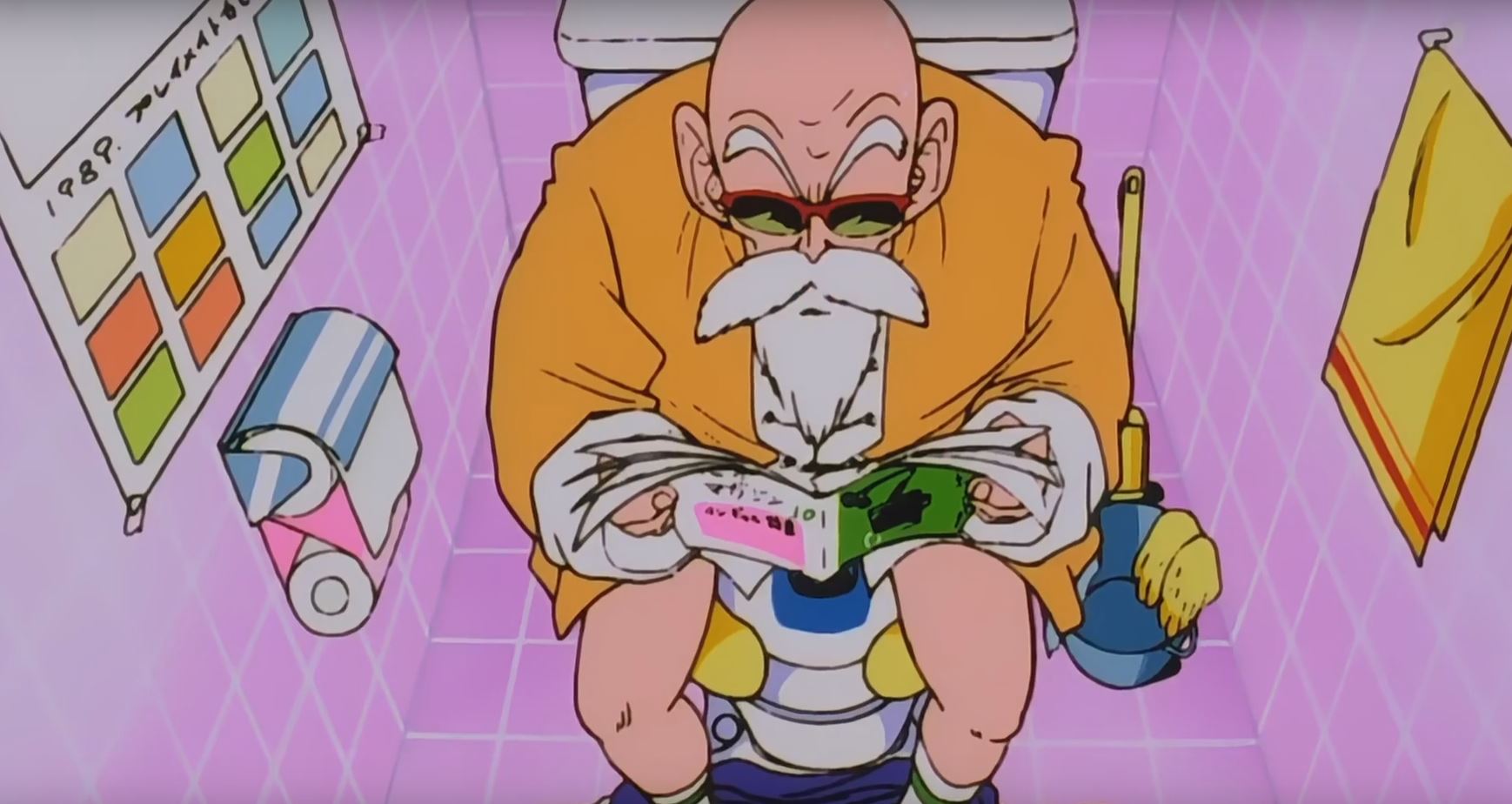

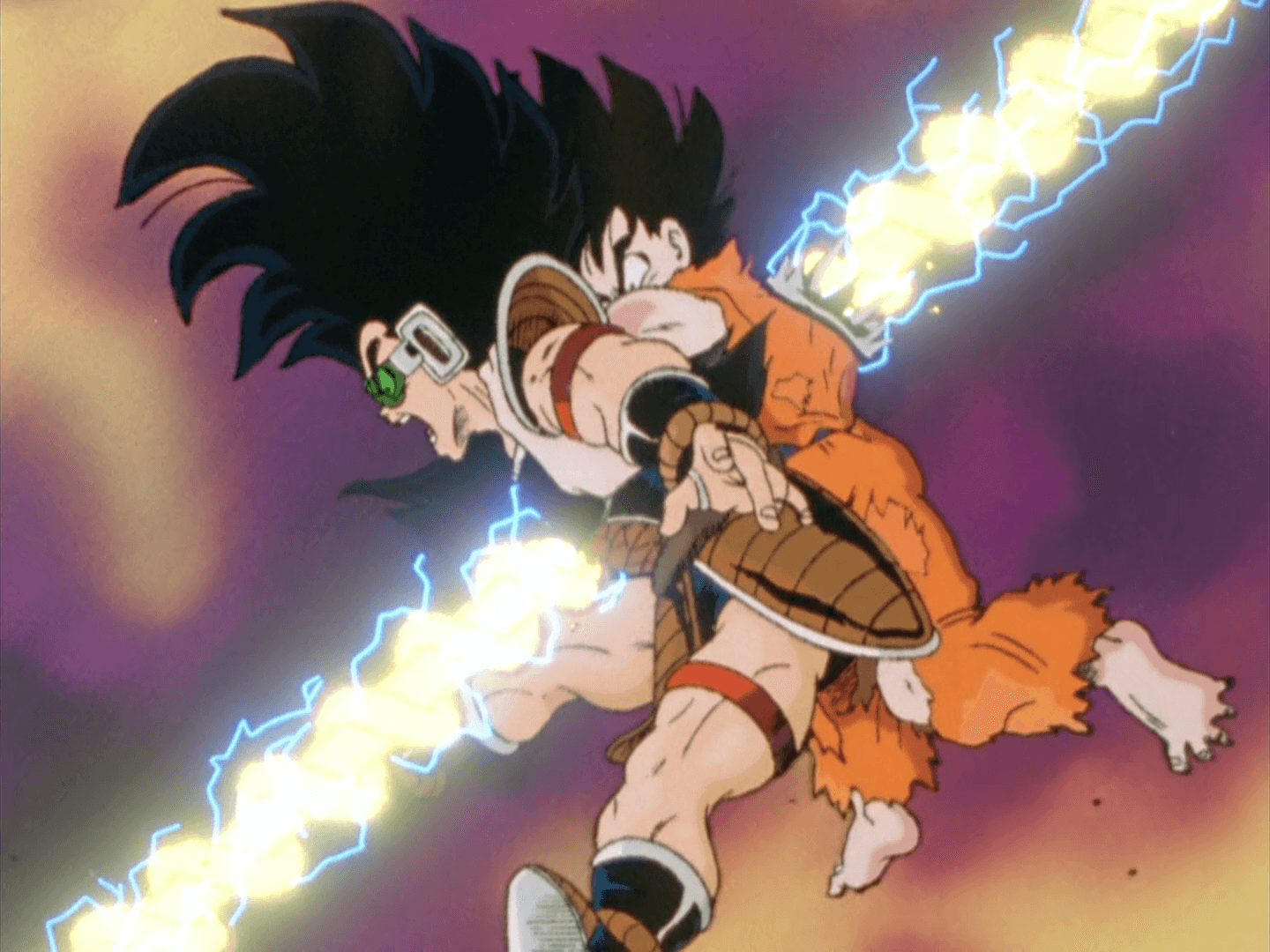

La série Dragon Ball a considérablement marqué le public français. Comment expliquez-vous cet impact ?

La France a probablement été l’un des pays les plus touchés par cette « Dragon Ball mania ». Elle est très certainement liée à son contexte de diffusion. Le Club Dorothée était une émission tellement incontournable des programmes jeunesse qu’elle cristallisait de toute façon un intérêt et des audiences extrêmement importantes.

Mais il y a aussi eu — et c’est assez spécifique à la France — l’arrivée de produits Dragon Ball qui sont venus alimenter cet intérêt. Les mangas ont commencé à sortir assez vite, tout comme les produits dérivés.

Cet ancêtre du mélange de médias a probablement contribué à cet effet d’entraînement qui s’est depuis reproduit avec Pokémon : la série TV, le jeu vidéo, les produits dérivés… Et c’est vrai que ça alimente énormément, surtout pour le jeune public, la passion pour une émission.

Dragon Ball a notamment été touché par la censure…

Ce qui est intéressant avec Dragon Ball, c’est qu’il a été beaucoup plus censuré en amont par TF1 qu’il n’a été impacté par les avertissements du CSA à la diffusion. Il est intervenu à certaines reprises pour des éléments précis, mais c’est c’est souvent sur des aspects liés à l’éducation ou l’idéologie. Il avait par exemple interdit dans Muscleman un personnage qui portait un insigne nazi, mais qui était du côté des gentils, en disant qu’on ne pouvait pas montrer aux enfants un nazi qui potentiellement pouvait être perçu comme un personnage bon.

Mais les coupes de parties vraiment sanguinolentes ou très violentes de Dragon Ball avaient été coupés en amont par TF1, qui ne voulait pas rentrer dans la polémique et avait admis que c’était plus simple de charcuter eux-mêmes plutôt que devoir faire face aux conséquences.

À l’époque, on peut même voir dans certaines séries comme Olive et Tom une adaptation totale de la géographie et de la culture locale pour ne pas « choquer » le public…

C’est la grande tradition du doublage français qui a cherché à relocaliser les séries, soit en France soit dans des espaces non déterminés pour camoufler leur origine. Le plus grand scandale — qui est devenu un meme maintenant — reste la version américaine de Pokémon ,qui remplace un onigiri [boulette de riz] par un donut à la confiture… Je pense que c’est quelque chose qui ne pourrait plus exister aujourd’hui.

On est désormais dans un rapport à ces productions qui est celui de la recherche d’authenticité culturelle : on veut aussi les voir pour comprendre le Japon, découvrir sa culture.

Quelle a été la réaction des spectateurs du Club Dorothée à la vague de critiques contre l’animation japonaise, notamment celles de Ségolène Royal ?

C’est un événement fondateur pour le public français, qui en a sans doute fait un public particulier, amateur de culture populaire japonaise. Il suffit de regarder les fanzines qui deviennent des magazines à peu près à ce moment-là, au début des années 90, pour voir qu’une grande partie de leur propos est un discours de combat, ils cherchent comment défendre l’anime face à ses détracteurs.

Ça a été un élément fédérateur de cette communauté de se dire qu’il fallait défendre sa passion face à des gens qui ne la comprenaient pas et qui cherchaient à la présenter sous un mauvais jour. Ça a aussi contribué à l’idée particulièrement forte en France — mais on la retrouve en Angleterre — que l’animation japonaise était une forme de sous-culture et que, finalement, on pouvait l’aimer comme on aimait le punk ou les films gores. Cela relevait un petit peu du rejet de cette culture hégémonique, en particulier de la culture américaine.

Et puis ce discours polémiste a clairement créé un besoin de légitimité énorme chez les fans français, qui est encore présent aujourd’hui à mon sens. On a toujours besoin et envie que soient reconnues les qualités de ces productions, qu’elles soient traitées d’égal à égal avec d’autres : ça, c’est un petit peu le résultat de ce traumatisme.

N’y a -t-il pas une contradiction entre cette volonté transgressive et ce besoin de reconnaissance ?

Oui, clairement. Il y a à la fois cette revendication d’une contre-culture et l’envie d’intégrer la « norme ». Cette tension est assez fascinante.

Aujourd’hui, on trouve une autre dualité. On a d’un côté ceux qui disent : « De toute façon, le manga et l’anime sont devenus mainstream » et s’en désintéressent, et ceux qui leur rétorquent : « Mais non, regardez, on est toujours traités comme des marginaux ».

https://www.youtube.com/watch?v=usb0Gxh6QRo

La censure des séries japonaises était-elle une spécificité française ?

En France, pendant longtemps, on s’est dit que ces productions avaient été censurées parce que le public français n’était pas prêt à accepter ce que le public japonais arrivait à voir sans problème. Mais ce n’est pas tout à fait vrai. Au Japon, dans le même temps, des critiques s’élèvent aussi contre ces séries — celles qui sont justement les plus décriées en France, comme Ken le Survivant ou Muscleman –, qu’on trouve trop violentes pour un jeune public.

Pokémon est le tournant de la « sanitarisation » des productions

Il y a aussi une évolution d’époque qui fait que ce qu’on montrait à la télévision dans les années 80/90 est devenu aujourd’hui tout à fait déplacé. De ce point de vue, je crois qu’il y a une vraie rupture autour des années 2000 avec ce que les Américains appellent la « sanitarisation » des productions. Pour moi, Pokémon est un petit peu le tournant, le point de bascule.

À partir de Pokémon, on se met vraiment à enlever ce qui pose problème, à faire extrêmement attention aux références. Et au Japon, comme dans les pays importateurs, on efface tout ce qui peut choquer, tous les signes religieux, politiques et on essaye de fabriquer des produits qui sont les plus neutres.

Ils sont « sans odeur », selon le terme utilisé par le chercheur japonais Iwa Guchi, pour parler de la manière dont l’industrie s’est mise à produire des contenus pour faire oublier qu’ils étaient japonais.

Est-ce l’animation japonaise qui a amené le public français au manga ou l’inverse ?

Je suis pas assez spécialiste du manga pour vraiment vous dire qui était le premier, mais il est clair que les deux se sont alimentés l’un l’autre, dans les années 80/90, de façon extrêmement importante.

Il y a aussi le fait que ce public, sorti de ce moment de l’enfance où il avait pu rencontrer ces productions animées à la télévision, est devenu finalement lecteur de manga et s’est tourné vers des œuvres beaucoup plus variées que celles auxquelles il pouvait avoir accès dans un premier temps. On a créé un lectorat pour la manga qui avait été familiarisé avec les codes graphiques et narratifs de la production japonaise animée dans les années précédentes.

Anne Garrigue, qui a écrit le livre L’Asie en Nous, explique qu’on n’aurait peut-être pas vu tout ces restaurants japonais, tout cet engouement pour la culture japonaise populaire au sens large si une partie de la jeunesse française n’avait pas grandi en voyant des gens manger avec des baguettes à la télévision. Il y a eu cette familiarisation, réalisée de façon inconsciente et progressive, qui a introduit cette culture.

Aujourd’hui, on est plus dans une situation où les productions japonaises apparaissent comme des objets étranges. Ça me semble absolument passionnant de voir que la version française de Yokai Watch, même si elle a mis des noms de lieu et de personnages à consonance plutôt anglo-saxonne, ne cherche pas à camoufler que ses héros mangent des boulettes de riz, etc.

La qualité du doublage français a-t-elle joué sur l’essor de ce genre d’animation en France ?

À mon sens, il a eu un rôle très important dans le succès de ces productions. Déjà, parce qu’il y a eu un effort d’adaptation énorme. Même si aujourd’hui, on peut le regarder avec un œil un peu narquois et se dire qu’il n’était pas nécessaire de cacher que la ville s’appelait bien Tokyo, on est quand même face à des doublages qui sont souvent fait par de grands comédiens et surtout souvent assez bien écrit.

Pour avoir travaillé un petit peu sur le doublage de Goldorak, on peut toujours lui reprocher d’avoir occulté certains aspects du récits, d’avoir remplacé des éléments, mais c’est quand même un doublage qui est loin d’être ridicule, qui est bien écrit, qui est bien joué. Sans Et il oublier toute la dimension émotionnelle apportée par le doublage.

Lors d’un évènement, on avait convié quelques-uns des doubleurs de Goldorak à venir expliquer un petit peu leur expérience sur la série et ils nous avaient raconté qu’ils se font arrêter dans les supermarchés quand ils font leurs courses parce que les gens reconnaissent leurs voix quand ils parlent à leur enfant.

C’est un truc qui est resté dans la tête des spectateurs, 30 ou 40 ans plus tard, c’est assez impressionnant de penser que ses voix sont encore présentes. D’autant qu’il s’agissait d’un travail assez difficile, dans des conditions qui amènent à enregistrer plusieurs épisodes en une journée, beaucoup moins bien payés que les séries américaines, qui constituaient la grande partie du travail de doublage à ce moment là.

Ce contexte plutôt restrictif a peut-être décuplé leur créativité puisqu’il fallait aller vite, et parfois même improviser parce que tout n’avait pas été rédigé.

Les films d’animation japonaise les plus populaires en France (Akira, Princesse Mononoké…) ont-ils connu le même succès au Japon ?

C’est difficile de répondre de manière générale. Il y a à la fois des éléments qui se ressemblent, et d’autres qui relèvent vraiment d’une spécificité française. Akira est un film culte, mais il n’a pas forcément bien marché à sa sortie. Aujourd’hui, il a à peu peu près le même statut au Japon et en France.

Pour les films de Ghibli, en revanche, Hayao Miyazaki connaît de très très gros succès au Japon. Il s’est fait doubler il y a quelques mois par Makoto Shinkai avec Your Name, mais il conservait jusqu’à présent, avec Le Voyage de Chihiro, le record du nombre d’entrée pour un film d’animation au Japon. Par contre, Isao Takahata, qui a connu quelques succès en France, en particulier avec Mes Voisins les Yamada, n’est pas du tout aussi populaire au sens de « s’adressant à un public large et varié » au Japon.

C’est très intéressant, parce qu’on voit des auteurs qui justement, en France, sont identifiés parce qu’on a ce sous-texte de la politique des auteurs et de notre attrait pour les réalisateurs de renom, qui va amener finalement à la popularité de personnalités qui sont moins reconnues au Japon qu’en France.

Comment expliquer que l’animation japonaise reste principalement connue du grand public francophone par l’intermédiaire des œuvres du studio Ghibli ?

C’est une raison historique, en fait. c’est vraiment la manière dont les films ont été distribués, diffusés, qui a fait qu’ils ont réussi à toucher ce large public.

C’est Princesse Mononoké qui va faire basculer Ghibli de studio connu par les initiés à un studio admiré par le grand public en France. Et Princesse Mononoké est d’abord distribué par BVI en 2000. Ça marche plutôt bien, avec 200 000 entrées, mais c’est pas non plus un immense succès. Cette année-là, Ghibli signe un accord de distribution internationale avec Buena Vista, la société de distribution de Disney, qui ressort Princesse Mononoké en France.

Et ça décolle complètement, avec 530 000 entrées en plus, pour dépasser les 700 000 entrées au total. Là, on trouve quand même un effet de la force de frappe de Buena Vista, on ne va pas se mentir (rires).

Dans le livre L’Animation japonaise en France, que j’ai dirigé mais qui est rédigé par différents auteurs, deux d’entre eux ont justement écrit un sur la distribution de Ghibli en France. Ils avancent l’idée que l’arrivée de Buena Vista va fabriquer « la marque Ghibli », en réussissant à le faire exister comme une entité et à en faire une espèce de vecteur de l’aura du studio. Et puis derrière, il y a Le Voyage de Chihiro qui va complètement finir d’amener le studio vers le succès.

Depuis, tous les films du studio ont eu une couverture médiatique assez impressionnante ! On se rappelle notamment de Ponyo sur la Falaise, dont toutes les critiques françaises ont parlé.

Après, ça a peut-être été redoublé par le fait qu’Hayao Miyazaki a annoncé que c’était son dernier film… Et ça s’est un peu reproduit avec Le Vent se Lève…

J’avais été interviewée à l’époque par Les Inrocks, qui avaient fait un numéro spécial sur Ghibli pour la sortie du film, ce qui paraît assez fou puisque c’est quelque chose qu’ils ne font même pas pour certains grands réalisateurs…

Il y a vraiment une focalisation de la presse française sur la figure d’Hayao Miyazaki qui est assez impressionnante et qui est vraiment liée à cette idée que c’est un auteur, qu’il remplit aussi cette manière de voir le cinéma.

Quand Princesse Mononoké ressort au cinéma, on trouve un beau texte de Erwan Higuinen dans les Cahiers du Cinéma qui explique que Miyazaki est un réalisateur au sens fort du terme, parce qu’il a un style, une manière de faire du cinéma et qu’on pourrait reconnaître ses films d’autres.

Ça permet aussi de l’intégrer à une manière de voir le cinéma qui est quand même en partie partagée par la presse française spécialisée, très spécialisée. Et puis, d’un point de vue pragmatique, soyons clairs : il était bien plus facile de légitimer les œuvres d’Hayao Miyazaki qu’Akira ou Pokémon.

+ rapide, + pratique, + exclusif

Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore.

Découvrez les nombreux avantages de Numerama+.

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci

Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous.

Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail :

- 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama.

- 2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité, de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs.

- 3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir.

Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+.

Toute l'actu tech en un clin d'œil

Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur !

Tous nos articles sont aussi sur notre profil Google : suivez-nous pour ne rien manquer !