Qu’ils habillent les murs des grandes villes ou qu’ils couvrent ceux des galeries d’art, les graffitis — et plus largement le street art — ont définitivement changé de visage. Née d’une contestation sociale et politique venue de multitudes de quartiers à travers le monde et de populations marginalisés par l’évolution des sociétés modernes, l’expression urbaine se démocratise aujourd’hui à grande vitesse, à l’aide notamment des réseaux sociaux. Au point d’en oublier parfois ses racines idéologiques.

Deux étudiantes anglaises, Nicola Harding et Rachel E Smith, sont parties de ce constat pour débuter leurs recherches. Le duo, qui passe son doctorat de philosophie à l’université de Manchester, et s’était déjà penché sur le comportement des plus jeunes face à la création artistique, a choisi de se plonger dans les habitudes et les mœurs de cette discipline en constante mutation. Il en ressort une analyse sur la manière dont Instagram et les réseaux sociaux ont pu influer sur l’évolution de ce mouvement politique et artistique.

Nicola Harding, qui a pu détailler récemment son projet lors d’une conférence, revient avec nous sur les origines du graffiti et sa révolution jusqu’à sa mutation en lien avec l’essor des réseaux sociaux.

De la contestation politique à la récupération marketing

Mercredi 5 Avril 2017, à la British Sociological Association, Nicola Harding fait part des conclusions de son travail de recherche face à un parterre de professeurs, universitaires et journalistes. Elle leur explique que, depuis le début des années 2000 et l’utilisation des réseaux sociaux pour diffuser massivement des images de graffiti, le public s’est éloigné des murs, ceux-ci se trouvant profondément dénaturés par cet abandon.

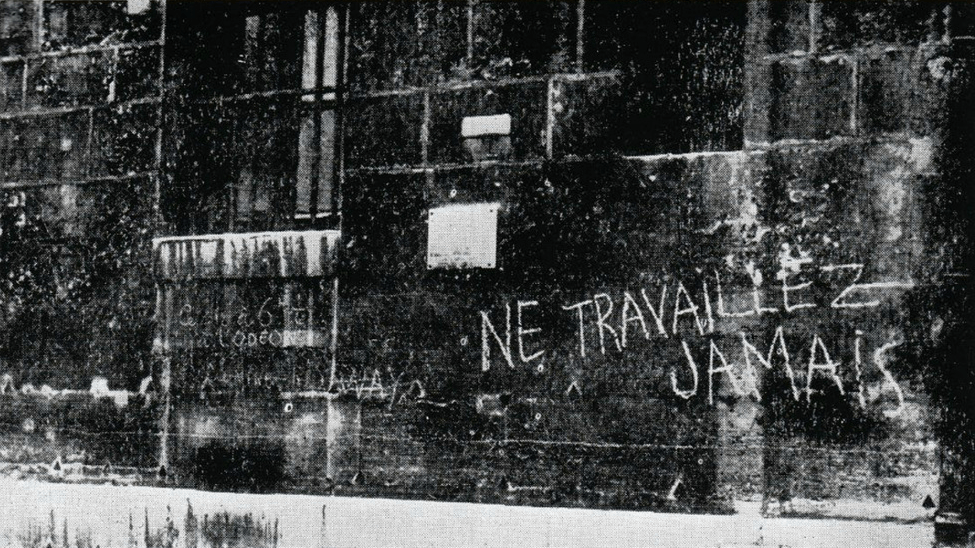

Pour mieux comprendre cette évolution, un léger retour en arrière est toutefois nécessaire . « Le graffiti a d’abord été considéré comme une sous-culture à partir des années 1970-80, avec le développement de la culture hip-hop aux États-Unis. Mais les débuts du graffiti comme outil de résistance ont commencé à Paris avec l’Internationale Situationniste et les manifestations de mai 68. Le graffiti était un élément clé des protestations contre le modèle consumériste et technologique des sociétés modernes. » précise la chercheuse.

Un acte politique contestataire, donc, qui s’affranchit des lois pour exprimer une douleur sociale. En se développant en parallèle au hip-hop, il aura fallu au street art quelques petites dizaines d’années et l’arrivée d’Internet pour connaître un changement important. « Le graffiti est devenu mainstream avec le développement du web 2.0 et des [plateformes] comme YouTube ou Instagram. Ce changement s’est fait petit à petit et devient de plus en plus visible maintenant que les réseaux sociaux sont pleinement intégrés à notre quotidien » souligne Nicola Harding.

Elle poursuit : « Cet espace est utilisé par les gens et les compagnies, afin de se construire une identité pour les premiers, et de développer des marques urbaines pour les seconds, avec partage d’images et de publicités ciblées. Ces images ont saturé l’espace en ligne, à tel point que l’image du graff’ a été complètement dissociée de ses origines sous-culturelles pour devenir un stéréotype, vidé de l’histoire sociale et des valeurs qu’il est censé représenter. »

Graffiti réalisé en 1953 vers Saint-Germain-des-Près à Paris, dans le cadre de manifestations des situationnistes

Du marketing, voila ce qu’est devenu le street art pour les grandes marques, qui visent une unique cible : la jeunesse. Une étiquette, un hashtag sont censés prouver une forme de crédibilité et suffire à revendiquer une image de rebelle aux yeux de la société. Mais comment la volonté louable de partager ses créations sur les réseaux a-t-elle pu entraîner un tel changement de cette culture ?

« La jeunesse dorée d’Instagram a tué les graffeurs »

D’une expression radicale et d’une volonté de contestation, le graffiti s’est en effet vu récupéré, dénaturé par un trop plein d’images numériques à mesure que différents artistes se sont emparés d’Instagram pour diffuser largement leurs travaux. Cette métamorphose s’explique d’abord d’un point de vue pratique. Avec de tels outils, plus besoin pour un artiste de répéter son graff’ et de recouvrir les murs illégalement de sa signature pour se faire connaître. Il lui suffit de développer son réseau en partageant ses réalisations en ligne, place tout aussi publique que la rue, à un détail près : l’approbation d’une œuvre s’y fait de manière directe et immédiate grâce à un like ou un commentaire.

Ce changement d’approche a entraîné un changement d’acteur. Oubliés les graffeurs venus d‘une classe sociale défavorisée, qui défient la loi pour s’exprimer, les nouveaux acteurs du street art évitent cette confrontation avec les pouvoirs publics en utilisant leurs ressources économiques plus conséquentes et leur vitrine numérique pour se créer une réputation.

C’est ce qu’explique Nicola Harding : « Le graffiti est […] devenu une activité de bourgeois. Certains peuvent utiliser leur capital économique pour acheter les outils de la culture graffiti — c’est à dire les bonbonnes de peinture qui coûtent cher –, les bonnes marques d’habits […] et la technologie pour présenter leur boulot de manière intéressante et esthétique sur le net. Ce problème de richesse implique qu’on peut avoir l’apparence d’un authentique graffeur sans prendre les même risques que ceux qui n’ont pas le même capital et qui ont dû se mettre en danger pour construire leur réputation. Plus le statut et la richesse sont élevés, plus légitime vous apparaissez dans l’espace public (à tort ou à raison). »

Et les chiffres tendent à confirmer le phénomène : si les graffitis ont envahi nos espaces en ligne, le nombre de tags illégaux a fortement chuté (aidé en ce sens par les mesures de la SNCF ou de la RATP). Oubliés, les inconnus qui se faisant (re)connaître uniquement par leurs travaux déclinés à travers quartiers et villes, la célébrité a changé de camp avec la caisse de résonance des réseaux sociaux. L’artiste est devenu le centre de l’attention au détriment de l’œuvre. En clair, comme le résume crument Nicola Harding, « la jeunesse dorée d’Instagram a tué les graffeurs. »

La mutation entrepreneuriale du street art

Devenu symbole de jeunesse et de mode à part entière, le street art serait aujourd’hui prisé des plus aisés, dans un contexte politique bien plus accueillant qu’il y a 30 ans. On remarque en effet une évolution dans l’approche des pouvoirs publics. Ceux qui, hier, réprimandaient ces artistes, sont aujourd’hui prêts à leur prêter ou à leur offrir des espaces dédiés pour mettre en avant le dynamisme de la ville. Et c’est peut-être là que réside l’avenir du street art, même si certains peuvent y voir un moyen de l’enfermer dans des espaces bien délimités pour éviter qu’il gagne les rues.

Depuis 2008, une ancienne caserne désaffectée du côté de la rive droite de Bordeaux a ainsi été récupérée et investie de fond en comble pour créer un écosystème, Darwin, réunissant aujourd’hui des artistes, des skateurs, des startups, des écoles et des logements sociaux.

Outre-Manche, Nicola Harding observe la même évolution en faveur de structures et initiatives publiques : « Nous avons un programme appelé « City of Culture » qui a lieu tous les quatre ans, et celui de cette année s’appelle Hull 2017. Des artistes urbains mais issus également d’autres cultures travaillent avec des associations et des administrations locales pour produire pendant un an des activités et des installations artistiques afin de mettre en avant la culture et l’héritage particulier de cette ville. »

Cette drague quasi-affichée vers les communautés actives des grandes ville, inédite, traduit aussi un autre changement essentiel, qui tient cette fois à la mentalité des artistes.

La diffusion sur Internet, un obstacle à la créativité des jeunes ?

Nicola Harding le constate : « Les artistes urbains authentiques cherchent d’autres manière de préserver l’art du graffiti dans l’espace public en devenant des entrepreneurs. Je dirais que Banksy est entré dans cette catégorie. Il vise à susciter le débat et le bien social, avec le don de ses travaux à des associations de jeunes notamment. De cette façon, il joue plus le jeu du système capitaliste qu’il n’essaye de le combattre. C’est une tendance qui touche de nombreux artistes vieillissants : utiliser une capitale de la sous-culture, qui plaît forcément aux jeunes urbains et « hispters », pour créer une ville artistique, attirant les touristes comme des petites et moyennes entreprises qui souhaitent commercer dans ce contexte et cette esthétique. »

Les jeunes rebelles d’il y a 15 ou 20 ans sont ainsi devenus pour la plupart des entrepreneurs astucieux, prêt à suivre les logiques d’un monde qu’ils cherchaient auparavant à combattre, pour mieux essayer d’en faire bouger les lignes de l’intérieur. Un travail local, artistique mais aussi social, qui fait aussi bien preuve d’une forme de pragmatisme tout comme d’une adaptation réussie de leur rôle au sein de la société comme sur Internet.

Cet engagement significatif nuance la perte de sens qu’à pu entraîner le rapport des réseaux sociaux aux arts urbains. Car cette idéologie originale se perd surtout chez les jeunes, qui semblent paradoxalement plus résignés que leurs aînés : « Les jeunes ne s’essayent pas aux graffitis car ils peuvent satisfaire leur curiosité sur le net. Ce sont les plus anciens, les 30-40 ans, qui essayent de rendre le graff durable et viable » souligne Nicola Harding.

Omniprésents sur les réseaux sociaux, et donc habitués à visionner ces travaux d’artistes depuis des années, les jeunes ont donc bel et bien tué le street art tel qu’il existait à la fin du XXème siècle. Si les tensions sociales et les conflits perdurent, le graffiti a perdu sa place d’outil de contestation privilégié.

Le street art a nécessairement évolué vers une forme plus grand public, tout en continuant de porter avec lui l’envie d’une autre société et d’un avenir différent.

Nouveauté : Découvrez

La meilleure expérience de Numerama, sans publicité,

+ riche,

+ zen,

+ exclusive.

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.